![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���Ȃ₩�ȓ��{�̂��肩�� [ ���J�_�� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3713%2f9784103353713.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3713%2f9784103353713.jpg%3f_ex%3d80x80) �y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���Ȃ₩�ȓ��{�̂��肩�� [ ���J�_�� ] |

�@

2014�N12��

���J�@�_���w���Ȃ₩�ȓ��{�̂��肩���x�V����

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���Ȃ₩�ȓ��{�̂��肩�� [ ���J�_�� ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���Ȃ₩�ȓ��{�̂��肩�� [ ���J�_�� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3713%2f9784103353713.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3713%2f9784103353713.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,296�~�i�ō��A�������j

���J����́u���{�����͌o�ϓI�ȁg�����h�̋ɂ��v�Ƃ܂ŃA�x�m�~�N�X��������������Ȃ����Ƃ��ŁA���{�́u���^�j�H�A�C�c�����͋����Ȃ��B���̔n�����I���Ɍ��ܔ����Ă���̂��v�Ȃ�Č������Ƃ�����Ȃ������Ƃ�������Ă��܂��B�ق��ʔ�������Ȃ��́A���������Ă���̂�����A�Ƃ������Ƃő��J����̍ŐV����ǂ�ł݂܂����B

�{���]�ł��ǂ��ǂ����グ��\��ł����i�ǂ�ŏ��]��������������̂ɂ��Љ���т�Ă���{�����\�����ł��j�A���q����Ƃ����͍̂���̓��{�̑傫�ȃe�[�}�A���ɂȂ肻���ł��B�������A���{�����̖��ł͂Ȃ��A�l�ގЉ�S�̂̑傫�ȃe�[�}�ɂȂ��čs���C�����܂��A�ƌ������A�ԈႢ�Ȃ��Ȃ�܂��B�C�P�C�P�h���h���̒��������āA�i��l���q����̉e�����傫���Ǝv���܂����j���q����̖��ɂԂ������肻���Ȃ�ł��B

����Ȏ��ɋ��߂��Ă���̂͐���̓]���A�p���_�C���E�V�t�g�B���܂łɂȂ���������ɗ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł�����A�ߋ���U��Ԃ������Ė��ʁB�����A����Ȃ̂Ɂc�c�B

���J����͍��̎�����u�q�����������ɐ�������l�߂Ă���l���A����������ԘJ��������GDP���ێ����Ă���B��Ƃ̑����A�q��Ă��ł��Ȃ��قǂ̋�����������Ȃ����ƂŁA�Ȃ�Ƃ��̎Z���m�ۂ��Ă����v��Ԃ��Ƃ��Ă��܂��B����ŏ���𑝂₹�������Ė����ł���B

�Љ�ۏ���[�������邽�߂ɍ������m�ۂ��Ȃ��ẮA���������ł��グ��A�Ȃ�Ė{���]�|�������Ƃ���B���ꂩ�班�q������i��ł������̒��ŁA����҂ւ̋��t�������m�ۂ��悤�Ȃ�Ė����B���������ł���Ȃ�A���ꂩ��̎Љ���ǂ̂悤�Ƀf�U�C�����邩�A���l���Ȃ��Ă͂����Ȃ��͂��Ȃ̂ł����A����ȋc�_�͑S�������܂���B

���J����͂��̂悤�ȋc�_�����Ă���鐔���Ȃ��_�q�̂悤�ł��B�܂��A�{���ł͑��J����Ɩڎw����������v���Ă�����X�����͑�������������Ƃ������Ƃ��킩��܂��B���Ћc�_��[�߂čs���Ă������������Ǝv���܂��B�F��������Ђ���ǂ��B

�����@�M�w�����`�̓G�͈��{�W�O�x���X����

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�����`�̓G�͈��{�W�O [ �����M ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�����`�̓G�͈��{�W�O [ �����M ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f4083%2f9784822814083.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f4083%2f9784822814083.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,296�~�i�ō��A�������j

�薼���炵�ē��e�̑z���̂��{�ł��ˁB

����������u�͂��߂Ɂv�ŐG��Ă��܂����A���{������b�����c�����ݐM��ł��邱�Ƃ͖{�l���悭���ɂ��Ă���̂Œm���Ă��邱�Ƃ��Ǝv���܂����A�����̑c���i�܂���{�W���Y���O���̕��j���{�������͐����Ƃł����B���{���͑f���Ƃ̉Ƃɐ��܂ꂽ�A�����Ƃ���̃G�G�g�R�̃{���A�������̂ł����A�������s�����e����ȂǑ����C���̂���l���������悤�ł��B�����ƂɂȂ�A1942�N�̂��������^�I���ł��A�����p�@��̌R����`���s���ᔻ�A�������E�E�ŏo�n�����I����Ƃ�������Ƃ������Ă��܂��B���̊�������҂��ꂽ�悤�ł����A1946�N1���A51�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ��Ă��܂��܂����B

�����`�̍��̐��̒��A����Ȍo���̐����Ƃ�c���Ɏ������Ƃ�����A�ꌾ���炢�Ȃ����Ă��悳�����Ȃ��̂ł����i���{�W���Y���O���͕��e�̂��Ƃ��όւ�ɂ��Ă��������ł��j�A���{�̌���������̂͊ݐM��̂��Ƃ���ł��B���{�͕�e�����DNA�����p���łȂ��̂ł��傤���ˁB���{���Ɛe���������Ƃ����O�ؕ��v���̉�����ł���O�ؖr�q�����{���ɂ��Č���Ă���f�����c���Ă��܂��B�����ɋN�����Ƃ���Ȋ����݂����ł��B

�Ƃ���Ŗ{���͐��N�O����̑Βk�Ő��藧���Ă��܂��B���̍��̑Βk��ǂ�ł��Ċ�����̂́A�g���x�̈��{���t�͈Ⴄ���h�Ƃ������o�ł��B�ق�̐��N�ŁB��������͂���ȓ��{�ɂ������͂���A�Ƃ����_���ŏ�����Ă��܂����A�Ȃ�������Ȃ������ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�{���̒��ŏ��X�z�ꂳ��i�u����̉�v�����ǒ��j���u�q�ǂ����������Ƃ������茖�܂��Ă����肵���Ƃ��u��߂Ȃ����v�Ƃ����Ɓu�ڂ��͈����Ȃ�����v�Ƃ����ł��傤�B���������c���I�ȐS���ƁA�N�����Ӎ߂������Ȃ��ƌ�������S���͎��Ă���Ǝv���܂��v�Ǝw�E���Ă��܂��B���̌X���͒N������̈�l�A�ƌ������A�����Ɂg�����h�Ȃ�ċ��ԕ��̑����̕��ɓ��Ă͂܂��Ă���悤�ȋC�����܂��B���{�͑��v�Ȃ̂ł��傤���B�F��������Ђ���ǂ̏�l���Ă݂Ă��������B

�z�c�@�a�O�w�M���Ȃ��t�@�V�Y���x�͏o���[�V��

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�M���Ȃ��t�@�V�Y�� [ �z�c�a�O ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�M���Ȃ��t�@�V�Y�� [ �z�c�a�O ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6703%2f9784309246703.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6703%2f9784309246703.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,836�~�i�ō��A�������j

�z�c�����1970�N���܂�̉f��ēł��B�h�L�������^���[�̎�@���g������i�������A���ۉf��Ղł̎�܂��������邻���ł��B�������A�u�l�̖{���͉f���Ƃł���A��i�ɂ����́u�F�v�������Ƃ�����āA�����Ԑ����I�����͋ނ�ł����v�̂������ł��B�u�������A�����{��k�Ђƌ������̂��_�@�Ɂu���͂�ېg���͂����Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��v�ƍl���A�ϋɓI�ɔ������n�߂��v�̂������ł��B�z�c���������@���́A�{������Ђ��Ђ��Ɗ������܂��B

�z�c����͌��݂̎Љ���u����Җ����`�v�ł���Ƃ��Ă��܂��B�����`��������ƍ쓮�����邽�߂ɂ́u����⓮���̈�ЂƂ��匠�҂��ڂ����ᖡ���A��肪����Δ��̐���S�苭���グ�Ă�����Ƃ��s���v�Ȃ̂ł����A�u�c�O�Ȃ���A���{�̎匠�҂̃}�W�����e�B�́A���̂悤�Ȉӗ~�����Ԃ��Ȃ����A�ӔC�������Ă��Ȃ�����ł���v�Ƃ��Ă��܂��B�Ȃ�قǁA�ŋ߂̐��}�ɂ͎w����ɑ��L����Ђ��A���Ă��܂��˂��B���L����Ђ̎�ɂ�����A����҂̓������ĐԎq�̎���Ђ˂�悤�ɂǂ��ɂł��Ȃ�A�̂ł��傤���B

�����͎��������Ɠ������x���̐����Ƃ������ĂȂ��Ƃ������Ă��܂��B�������A���݂̏�I���̌��ʂȂ��炵�傤���Ȃ��A�ƊȒP�Ɏ���Ă��܂��Ă��ǂ��̂ł��傤���B�u�����A����C�ɉ�������悤�ȓ�����͂Ȃ��Ǝv���v�u�������A�܂��܂����邱�Ƃ͂��邵�A�łĂ�e�͂���B�l�͂����A�M���Ă���v�Ƒz�c����͑i���Ă��܂��B���������������܂��B�����ł��������̎v�����������邽�߂ɁA���邱�Ƃ�����čs�����ł͂���܂��B

�q�R�@���w���j���͉������Ȃ��xPHP

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���j���͉������Ȃ� [ �q�R�� ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���j���͉������Ȃ� [ �q�R�� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6876%2f9784569816876.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6876%2f9784569816876.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,512�~�i�ō��A�������j

�{���̖`���őq�R����́u�u��ヌ�W�[���v�Ƃ́u���{��s�퍑�̂܂܂ɂ�����̐��v�̂��Ɓv���Ɗ��j���Ă��܂��B�����ł���ƕ�����A�u���{�W�O���t�����ɘZ�N�����Ƃ��Ă��A���{���܂Ƃ��ȍ��ɖ߂�͖̂����v���Ƃ������Ƃ������邾�낤�A�Ƃ��Ă��܂��B�ł��A���{�����ヌ�W�[������̒E�p���Č����Ă��ł����ǁA�ǂ��Ȃ�ł����ˁB

�{���̑O���őq�R����͐푈�̗��j�������R�����Ă䂫�܂��B�����āA�ߑ�̎n�܂��1648�N�̃E�F�X�g�t�@���A���ɂ���Ƃ��Ă��܂��B���Ȃ��Ƃ����[���b�p�Љ�ɒʗp����g���ۖ@�h�Ȃ�Ă̂��ł����̂����̏��ɂ����̂ڂ�킯�ł��B���݂��ɐ푈�����鎞�����邯�ǁA�����������[��������Ă����܂��傤�Ƃ������ƂɂȂ����킯�ł��B��������Ȃ��Ɖ������ƍ����S�т��Ⴂ�܂�����ˁB���l�̐l�����s���b�Ƃ�����ɂ͐푈���K�v�ł����A����ʼn��ʂ�ǂ���A�Ȃ�Ă̂͊肢�����ɂ���������ł��B

�ŁA���̂悤�ȉ��l���m�̌����̃V�~�����[�V�����݂����Ȑ푈���I����đ��͐펞��ɓ˓������̂���ꎟ���E��킾�����킯�ł��B�ŁA���̂��납��䓪���Ă����̂��A�����J�B�q�R����̓A�����J�l�̂��Ƃ��u���`�̐푈������Ƃ���l������M���Ă���v�A�u�G�Ɣƍߎ҂̋�ʂ����Ȃ��l�X�v�ł���Ƃ��Ă��܂��B�q�R����̌����Ƃ��Ă͑S���قߌ��t�ł͂���܂���ˁB�܂��A���̂悤�Ȍ����̌��ʂƂ��ēG�����̂���Ƃ������Ƃ́A���͐�Ƃ����푈��Ԃ̉����ł���A�A�����J�͓��{�ɑ��u���@���v�E���Q�ٔ��E����ӒD�v�ȂǂȂǂ��s�����̂ł��B

���{�̔ߌ��́A���̂悤�Ȑ�̐��u��̐����푈�s�ׂƔF���������A���b�ƈӎ������ĕ����I�ɕ������邱�ƂɁA���Ȃ�̕����Ő����v���Ă��܂������Ƃɂ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���R�͂��낢�날��̂ł��傤���A����܂ł̐����A���ɏ��a�����̐��������{�����ɂƂ��Ă��܂�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��������Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u���͐팤�����̔s�풼�O�̌����ɂ��A�@���E���@�E���K�̂����ꂩ��ɉ������A�퐪�������͖ŖS���o�債����R�Ɏ���A��̐���͎��s����A�Ɛ��E�j�S�̂̎��Ⴉ�猋�_�t�����v�̂������ł����A���{���Ⴛ��Ȃ��ƋN���Ȃ���������ˁB

����͂Ƃ������A���{����芪���卑�A�܂�A�����J�ƒ����A����Ƀ��V�A�A�ł��傤���A�����{���s�퍑�̂܂܂ł��錻�݂̑̐���ς���Ӑ}�A���邢�͓��{���s�퍑�ł���Ƃ����n�ʂ�ς��邽�߂ɏ��͂��Ă���邩�A�ƌ�������A����Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��悭������Ǝv���܂��B���������A�����J���Đ�ヌ�W�[������������Ȃ�ł���A�������A�����J�̗��v�̂��߂ɁB��ヌ�W�[�����A�����J�̕s���v�ɂȂ����A�ƌ����̂ł���A�����Ȃ��Ă��ς��܂���ˁA���ʁB��������Ȃ�����ς��Ȃ���ł��B

���ꂩ��ǂ�����Ηǂ��̂��A�Ȃ�ē_�ł͑q�R����Ƃ��������ӌ����Ⴄ�ł��낤�Ƃ͎v���̂ł����A���ݍJ�ɂ͎����ɓs���̗ǂ��悤�ɂ��������𗝉����悤�Ƃ��Ȃ����X�����Ԃ��Ă���悤�Ɏv���܂��B�����ł���Ƃ���A�q�R����̂��������ɒ[�Ƃ��v������j�������m���Ă����đ��͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B���_������̂ł���A�l���ɍl�������ė��_�I�ɔ��_���悤�ł͂���܂��B

�@

2014�N11��

��ˁ@�Ђ����w�{���͂Ђǂ������̂̓��{�x�V����

![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�{���͂Ђǂ������̂̓��{ [ ��˂Ђ��� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0910%2f9784103350910.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0910%2f9784103350910.jpg%3f_ex%3d80x80) �y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�{���͂Ђǂ������̂̓��{ [ ��˂Ђ��� ] |

�����̎����s�҂�X�g�[�J�[�E�l�ȂLjӖ��s���Ƃ��������悤���Ȃ��������N���邽�тɁA�u��㋳�炪�Ԉ���Ă���v�Ƃ��u�ߍ��̎�҂͂��������v�Ȃ�Ę_����������܂��B�ł��A���{�̌ÓT�Ȃǂ��Ђ������Ă݂܂��ƁA�̂̓��{�����Č��\�A����A���������ƂЂǂ��Ⴊ���낲�낵�Ă��邻���ł��B��˂���̐S����̊��z�́u����ɐ��܂�Ă悩�����ȁ`�v�Ƃ������Ƃ������ł��B

�܂��A�{���Ɉ��p����Ă��鑽���͐��b�╨�ꂩ��̂��Ă��܂��̂ŁA������m���E�t�B�N�V�����ł͂���܂���B�ł�����A�����Ƃ��Ă��̂悤�Ȏ������������A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ł��傤���A����ł͓��ꋖ����Ȃ��ł��낤�ݒ肪���̂悤�ȕ���ɓo�ꂷ��Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ����̕��ꂪ�`���ꂽ����A���̂悤�Ȏ�������e����Ă����̂ł��낤�Ɛ��������킯�ł��B�m���ɁA�̘̂b�ɂ͎̂Ďq�Ƃ��A�g���̂Ȃ��q���A�Ȃ�Ęb������o�Ă��܂���˂��B������A���{��������Ȃ������B

�{���ł͎̂Ďq�̐��Ƃ��āA1879�N�ɂ�5��l�ȏ�A1987�N�ɂ�131�l�A2003�N�ɂ�67�l�ƏЉ��Ă��܂��B�P�Ȃ�m�X�^���W�[�Łu�̂͗ǂ������v���Ă̂͂ǂ�Ȃ���ł��傤���˂��B

�{���ɂ͉d���E���A�s�ҁA�l�g�����A�e�E���ȂǂȂǓ��{�ɂ��̂���낭�ł��Ȃ���i�j�������j�����悤�悢�����Ƃ�������Ă��܂��B�܁A���̒�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł����ˁB�u�̂́A�c�v�Ȃ�ăZ���t���x����Ȃ����߂ɂ�����ǂ��B

��q�@�K�G�w�u�̂͂悩�����v�ƌ���������x�V�]�_

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�u�̂͂悩�����v�ƌ�������� [ ��q�K�G ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�u�̂͂悩�����v�ƌ�������� [ ��q�K�G ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f9544%2f9784794809544.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f9544%2f9784794809544.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F2,160�~�i�ō��A�������j

�O���ɑ����Ė{�����u�̂͗ǂ������v���Ă͖̂{�����A���Ă������Ƃ������Ă݂��炻���ł��Ȃ��������A�Ƃ����{�ł��B�O�������̑�ނ��]�ˈȑO�̌ÓT����̂��Ă���̂ɑ��āA�{���͎�ɖ��������珺�a10�N��A����������O�ƌ����Ďv�������ׂ鎞������̑ΏۂƂ��Ă��܂��B

�u�̂͗ǂ������v���Č����Ă�����X�́u�́v���Ă��̂��Ƃ������̂����悭�悭�l���Ă݂�ƁA���͖{���Ŏ�舵���Ă����O�̎���ł��邱�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B�������ɍ����Ă�����X�ō]�ˎ����g�߂Ɍ����������A���邢�͂��̑̌��k��g�߂Ȑl�Ԃ��猩���������A���ĕ��͂قƂ�ǂ��܂���B�ł͂���܂����A���肬��ŌR������̈�[�����A�Ƃ��A�e�ʂ���푈����̎����b�̂��ꂱ������A�Ȃ�ĕ��͑�������������Ǝv���܂��B

���������A�푈����̎����b������悤�ȕ��X�́A�푈�Ŏv���o���������Ȃ��o�����������ł͂Ȃ��ł��傤�B���́A���̂悤�ȌX���͐폟���ł���A�����J�̌R�l�̊Ԃł������ł���Ɠǂ��Ƃ�����܂��B�����̂͐����c�������X�̔������v���o�����B������A�����̍������������̐����c��͏��Ȃ��킯�ł�����A���ΓI�ɐ����������Ȃ��Ă��܂��܂��B����ɁA�펀���Ă��܂������X�̎v���o�͐�Ɍ���邱�Ƃ͂���܂���B�ł�����A�o�C�A�X���������ł��B

�����̓T�b�J�[��ł̃S�~�E���ȂǂŐ��E�ɑ��đ傢�ɖʖڂ��{�������{�l�ł����A�{����ǂނƁA��O�̓��{�l�ɂ͂��̂悤�Ȕ����͌����Ȃ������悤�ł��B�Ƃ���ƁA���̓��{�l�̕������x������Ă��ƂɂȂ����Ⴂ�܂���ˁB�g���̎Ⴂ����͑債�����h���Ă��ƂɂȂ�͂��Ȃ�ł����A����ȕ]���͂Ƃ�ƕ��������Ƃ�����܂���B�ǂ����ĂȂ�ł��傤���B

�����������璺��Ɋւ��Ă��A�����̎��҂͂��̂悤�ɕ]���Ă��������ł��B�u�ËL�A�Ï��f��舫���͂Ȃ��B�ہA���ɂ͑傢�ɂ��̕K�v�����낤�B�������A�������w�Z�ɍs���ċ��钺�ꋳ���Ȃ���̂́A�����͖��Ӗ��ȋ@�B�I�ȈËL�A�Ï��ŁA�����_��ǂ݂̘_��m�炸�̊ς�����悤�Ɏv����v�ł����āB�`�𐮂���͖̂��Ӗ��ł͂���܂��A��͂�`�����ŏI����Ă��܂��Ă͖��Ӗ��ł��B���ł������悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���悤�ȋC�����܂��B���܂œ������Ƃ�����Ă����ł��傤���c�c�B

�ϔO�I�ȁg�̂͗ǂ������h�Ƃ������e�G�ȋc�_�ɗ�����Ȃ����߂ɂ����Ђ���ǂ��B

�lj�@�]���Y�w��O�̏��N�ƍ��x�z�n����

![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z��O�̏��N�ƍ� [ �lj�]���Y ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8067%2f80671355.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8067%2f80671355.jpg%3f_ex%3d80x80) �y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z��O�̏��N�ƍ� [ �lj�]���Y ] |

�u���̎q������ɂ͐e���q���E���A�q���e���E���Ȃ�Ęb�͕��������Ƃ�����܂���v�Ȃ�ē��ӋC�ɘb���Ă���������܌������܂����A��ۂ����ł��̂�����Ă͂����܂���B

�{���̕\���ɂ́A�u���a2�N�A���w�Z��9�̏��̎q���������E�Q�v�u���a14�N�A14���c��2�l���E���Ă��玀�̃��C�v�v�u���a17�N�A18��9�l�A���E�l�v�u�e�E���A�c����E���������I�v�Ȃ�ď�����Ă��܂��B�{���Ɂu�̂͗ǂ������v��ł��傤���B

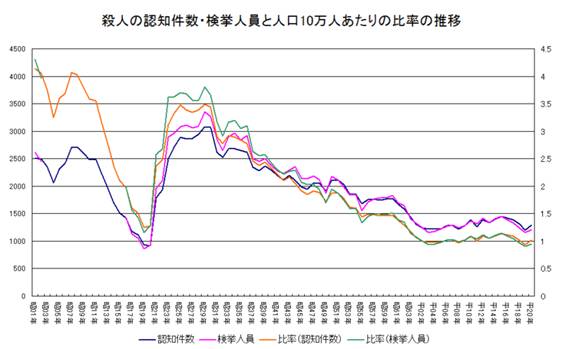

�������Ő\����܂��A�l�b�g���������Ă݂���A���̂悤�ȃO���t�������܂����B

���p���F�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����X�ihttp://d.hatena.ne.jp/NORMAN/20080801/1218012928�j

�e�E�����v

���p���F�w���N�ƍ߃f�[�^�x�[�X�x�ihttp://kangaeru.s59.xrea.com/G-sonzokusatu.htm�j

�����̓��{�l�̗ϗ��̍r�p�́A�Ȃ�Č����Ă݂Ă��A�̂̕����Ђǂ�������Ȃ��ł����ˁB���A�E�l�������ƍ߂ł͂Ȃ��H������������܂��A�O���t��f���ɒ��߂�A�����m�푈���̃M���b�v�������ƁA�E�l�����͉E��������Ō����Ă���悤�Ɍ����܂��B

�܂��A�{���Ɍf�ڂ���Ă��钆�ő�ψӊO�������̂́A��O�̓��{�ł͊w�Z�ɂ�����̔��͋���߂ŋ֎~����Ă����̂������ł��B�֎~����Ă��邾���ł͂Ȃ��A�̔��������k�̐e�����t��i����A�Ȃ�Ă�������i�܂萳���ȋL�^���c���Ă���j������������̂������ł��B�ł͂Ȃ������̔N�z�̕��X���g��X���q���̍��͑̔��Ȃ�ē�����O�������h�Ȃ�Ċ��z�����̂��Ƃ����A�ǂ������{�R���傫����������Ă���悤�Ȃ̂ł��B���{�R�ł����I���ق͋֎~����Ă���͂��ł������A���ۂɂ͂قƂ�ǖ�����������悤�ł��B�ŁA���̌R���o�����������l�Ԃ����������{�ɖ߂��Ă��āu�R�����v���炪��ʓI�ɂȂ����A�Ȃ�Ċ����̂悤�ł��B�����Ƃ��A�ƒ���ɂ�����̔��Ƃ��s�ҁi�Ԉ����Ƃ������炵�ŗV�s�ɔ����ς�����Ⴄ�Ƃ��j�͍��̔�ł͂Ȃ������悤�ł�����A�P���Ɂu�̂͗ǂ������v�Ƃ����킯�ł��Ȃ������ł��B

�O�o����q�����������Ă��܂�������ǁA���قǗǂ�����͂Ȃ���Ȃ��ł����ˁB����ׂ����̋c�_�Ɋ������܂�Ȃ����߂ɂ����Ђ���ǂ��B

�ljꂳ��́w���N�ƍ߃f�[�^�x�[�X�x�Ƃ����T�C�g���^�c����Ă��܂��B�悭���ׂ��ȁA�Ǝv����قǑ����̎������N�����Ă������Ƃ�������܂��B����������Ђ������������B

���ԁ@�����w�ЂƖڂł킩��u��O���{�v�̐^���@1936-1945�xPHP

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�ЂƖڂł킩��u��O���{�v�̐^�� [ ���Ԑ��� ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�ЂƖڂł킩��u��O���{�v�̐^�� [ ���Ԑ��� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7040%2f9784569817040.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7040%2f9784569817040.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,620�~�i�ō��A�������j

�̂̓��{�͂Ђǂ������A�Ȃ�Ė{����Љ�Ă���ƕΌ����A�Ȃ�Č���ꂩ�˂܂���̂ŁA��O�̓��{�͂���Ȃɑf���炵�������A���Ė{���Љ�Ă����܂��傤�B

���Ԃ���́w�ЂƖڂł킩��x�V���[�Y�́A�w�ЂƖڂł킩��u���ؕ����v����̐^���x�A�w�ЂƖڂł킩����E����

���j�̐^���x�A�w�ЂƖڂł킩��u�����푈�v����̕��m�����_�x�Ȃǂ�����܂��B���̒�����{�������グ���̂́A�{���̕\���Ɍ��ߎq����̎ʐ^���h�[���ƍڂ��Ă��邩��ł��B���₠�A���l�ł��˂��B16�̍��̎ʐ^�炵���ł����A�ƂĂ���l�т�������Ă�������Ⴂ�܂��B�ł��A���Ԃ���̌����悤�ȁu������͐[���ȑ�a���q�̍���f�i�Ƃ�����I�[�����ӂ�ɔ��U����Ă��܂��v���Ă̂͂�����Ȃ�ł������߂�����Ȃ��ł��傤���ˁB

�܁A����͂Ƃ������A�{���̑̍ق͓����̎ʐ^���Љ�邱�ƂŁA���̎���̐^����ǎ҂ɃX�g���[�g�Ɋ����Ă��炢�����A�Ƃ����Ӑ}�ŏ����ꂽ�悤�ł��B

�������A�ǂ��ɂ������ɂ����҂̎�ϓI�Ȋ��z�������肱�������Ă����ʂ������̂ɂ͕��������܂����B����u������ȁA���ď��āI�v�����b�g�[���Ƃ������w�Z�̃G�s�\�[�h�ŁA�u�����Ƒ��o�́A�h������{�i�I�ŁA�����ȑ̈�قł��B���̂悤�Ȋ��ł́A�u�C�W���v���ȂǑ��݂��Ȃ������ł��傤�v�ȂǂƉ��̋q�ϐ����Ȃ����z���˂�����ł��܂��B

�{���Ŏ�舵���ŏ��̔N1936�N�ɂ͓�E��Z�������N���Ă��܂��B�{���ł������������グ���Ă��܂����A�u���̔��������ł킪�������������̂́A���I�푈�̐��B�⍑�ƍ����Č���煘r��U��������������呠��b�̍��ۓI�l���⍑�ۓI�Ȏ��_�ŁA�킪���̗�����Ò����ɂ͂����Ď{��ł��鐭�����͂ł����v�A�u�����ɓ��{�̓`���I�Ȕ��������������҂����ɂ���āA���������Ă����������B�ꂵ�Ă���悤�ł��v�Ƃ��Ȃ�ے�I�ɑ����Ă��܂��B���̕��͎͂�����O���Ȃ��瓯�ӂ������܂��B�ł��A�������Ƃ�����A����Ȍ�̓��{���̎w���̐��A���邢�͐펞�̐��͕]���ł��Ȃ����̂ł������A���Ă��ƂɂȂ�Ǝv����ł����A���Ԃ���������v���Ă���̂ł��傤���B

�܂��A1942�N�̓�����P�̉���Ƃ��āu���̕č��̐펞���ۖ@��������������A���{�l���o������߂Đg�\�����̂́A���R�̋A���������̂ł��B������R����`�Ɣᔻ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�v�Ə�����Ă��܂��B�����č��̖����ʔ����͍��ۖ@�ᔽ�̒P�Ȃ�W�F�m�T�C�h��킾�����Ǝv���܂��B�������A���̎��������������ɓ��{�l�͂ǂ�Ȋo������߂��̂ł��傤���B�g���ۖ@�Ȃm�邩�h���ĚV�����č��ۘA�������߂�������̂͐����O�̂͂��ł���ˁB

�܂��A��̎���ɂȂ��GHQ�ɂ������āg�푈���͎ҁh�����������߂��ӎU�L�������l�������g�N�h�Ɩ��w������Ă��Ȃ����Ƃ������̂ł����ᔻ����Ă��܂��B�ł��A1945�N��1�w���ɂ́g�S�{�ĉp�h���Ȃ��Č����Ă����搶��2�w���ɂ́g���ꂩ��̖����`�̎���́c�c�h�Ȃ�Ď��Ƃ��Ă����A�Ȃ�Ă��Ƃ�����܂�����˂��B�ǂ������ǂ����ł��傤���B

�@

�@

2014�N10��

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�|�p�N�Ƙ_ [ ���㗲 ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�|�p�N�Ƙ_ [ ���㗲 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3440%2f34401178.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3440%2f34401178.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,728�~�i�ō��A�������j

2003�N�A�T�U�r�[�Y�̃I�[�N�V���������g��̔������t�B�M���A�wMiss

Ko2�x��50���h���i�����̃��[�g����6,800���~�j�ŗ��D�����A���{�ł�����L���l�ƂȂ������コ��̒���ł��B�t�B�M���A�ȊO�̓���i�ł���\�I�ȃJ�C�J�C���L�L�̃��`�[�t�ȂǂŁA�F������ڂɂ������Ƃ�����͂��ł��B�܂����N�A�t�����X�̒��ꗬ�t�@�b�V�����E�u�����h�ł��郋�C�E���B�g���Ƃ̃R���{���[�V������i�����܂����B���n�ɃJ���t���ȃ��m�O����������߂�ꂽ�V���[�Y�͂��������Ŗڂɂ��܂�������A���ƓI�ɂ����������Ǝv���܂��B

�������A�|�p�����`�A�Ƃ������|�p�ƂȂ�ĕn�R�ŁA�H�����̂��H�킸�ɊG������`���Ă���ϐl�Ȃ͂��A�Ƃ����C���[�W���������{�ł͑���������������������݂����ł��B���̍�i���A���{�l�ł���A�j���̔������t�B�M���A�Ɍ������Ⴄ�wMiss

Ko2�x�Ƃ��A�ǂ����̃A�j���̃I�}�[�W���A�p���f�B�[�A����p�N���ł͂Ȃ��́A�Ȃ�Č���ꂿ�Ⴄ����i�ȂǁA�����ƕ��c�����������悤�ł��B�Ƃ͌����A���コ���āu�ڂ���36�ɂȂ鍠�܂ŃR���r�j�̗�����ܖ������̐ꂽ�ٓ���������Ă���悤�ȁA�����̂Ȃ�������o���v�A�u������X�[�p�[�}�[�P�b�g�̗����獫��p�̒i�{�[���������Ȃ���A��i���ł��Ă���������ł��Ȃ������v������o�����ꂽ�����ł��B

�{����2006�N�ɔ��\����Ă��܂��̂ŁA�����u�C�u�C���킹�Ă��鎞��ɏ����ꂽ�̂��Ǝv���܂��B�u�u�ߐl�̔��p��w�����v���u�����̐S�z�̂Ȃ��w���v�ɂ��̂�����������\������́A�����g���A�����Ԃ��߂���������^�C�v�̎��R�������܂�Ă��Ȃ��̂����R�ł��傤�v�u�G�Z�����I�Ō������ꂵ���t�@���^�W�b�N�Ȍ|�p�_����肠�������Ŏ���ł����镅�����w�����A�����ɂ͂���܂��v�Ȃ�ď�����Ă��܂��B�ł��A���͂���Ȃʂ邢��w���ĂƂ���̃^�R�c�{�I���͋C���D���Ȃ�ł���B�������Ȃ��킯���B

���ɂ͑��コ��̍�i�����[�����[���Ɣ�]����m�������i���͗ʂ�����܂���̂ōT�������Ă��������܂��B�Ƃ͌����A�{���͑��コ��̃}�l�W�����g�_�ł���A�ƍl����A���ɂ��ꌾ���炢�]�_���錠���͂��邩������܂���B

���コ��͓��{�̉�d���������Đ��E�ɏo�Ă������悤�Ȑ߂�����܂����A������ƌ����ĊC�O�ŊȒP�ɐ��������߂��킯�ł͂���܂���B���̉ߒ��ŃZ���t�E�}�l�W�����g��Z���t�E�v���f���[�X�̏d�v���Ȃ�Ă��Ƃɂ��C�Â����ꂽ�悤�ł��B�܂��A���コ��̂悤�ȍ�i�͈�l�ł͍��܂���̂ŁA���͎ҁA�E�l�A�p�g�����A����ɂ͌ڋq�ȂǗl�X�ȃX�e�[�N�z���_�[�������ɖ��������邩�A�Ȃ�āA���Ƀ}�l�W�����g�̐_���݂����Ȃ��Ƃ��o������Ă����悤�ł��B�܂��A���ẴA�[�g�V�[���Ŋ��Ă����ƁA���������v���������Ȃ��Ƃ���̔ނ�̕s�����Ȗ{���ɏo����Ƃ��������悤�ł��B�ǂ�����ē����Ă������A�͖{�������ǂ݂��������B

�������ӂ��̓ǎ҂̓A�[�g�E�}�l�W�����g�̐��E�Ɗւ�肠�����Ƃ͂߂����ɂȂ���������܂���B���コ��̌|�p�_�����҂��Ė{����ǂނƂ������肷�邩������܂��A�{��������{�l�������ɂ��Đ��E��Ƀr�W�l�X��W�J���Ă������̂��A�Ȃ�Ċϓ_����Ƃ炦�Ă݂�ƁA�ӊO�Ȕ��������邩������܂���B

����@���q�w���싞�q�Ɠǂ݉����@����̓�@����E�V�����x���|�t�H

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���싞�q�Ɠǂ݉�������̓�i����E�V���сj [ ����...

���i�F1,674�~�i�ō��A�������j

�O�f�w�|�p�N�Ƙ_�x�ő��コ��͓��{�ł͌|�p�̊ӏ܂ɂ����āA�D��������u�B���ȁA�u�F�����ꂢ�c�c�v�I�Ȋ����v���d����̂ɑ��āA�u�m�I�ȁu�������v��u�Q�[���v���y���ނƂ����̂��A�|�p�ɑ����{�I�Ȏp���Ȃ̂ł��v�u���ĂŌ|�p��i�𐧍삷�邤���ł̕s�����́A�u��i��ʂ��Đ��E�|�p�j�ł̕�������邱�Ɓv�ł��v�Ƃ��Ă��܂��B���������_���炢���ƁA�@����Ȃ�Ă̂́A�o�b�`���ƌ��܂����R���e�N�X�g�ɏ]���ĕ`����Ă��܂��B�����A���ꂪ�ǂ�ȏ�ʂł���̂��A�N�ɑ��ĕ`���ꂽ���̂��A���̕`���ꂽ����̗��j�I�w�i�́A�Ȃ�Ă��Ƃ�������Ȃ��ƃs���g�O��̊ӏ܂����ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B���{�l���|�p���ӏ܂���ꍇ�A�ł��s����Ƃ��镪��ł���Ƃ�����ł��傤�B

����ȁA�������ނƂ�����i�̒������\�I�Ȃ��́i�܂萹���̒��̗L���ȏ�ʁj�𒆖삳�}�œ���łǂ�ȏ�ʂł��邩������Ă���܂��B��������\�����������͂ŏ�����Ă��܂��̂ŁA�C�y�ɓǂ߂���̂Ǝv���܂��B���p�قɍs���O�ɐ���B

����@���q�w���싞�q�Ɠǂ݉����@����̓�@�M���V���_�b���x���|�t�H

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���싞�q�Ɠǂ݉�������̓�i�M���V���_�b�сj [ ���싞...

���i�F1,646�~�i�ō��A�������j

�L���X�g���ɂ܂��@��������{�l�ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��߂Ȃ����̂�����܂����A�M���V���_�b���f�ГI�ɂ͒m���Ă���̂ł����A��т������b�Ƃ��Ēm���Ă���̂ł͂Ȃ����߁i���������M���V���_�b�ɂ́g������̕���h�Ƃ��������C���e�[�}�͂Ȃ��݂����ł��ˁj�A���{�l�ɂ͂�͂�Ƃ����ɂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�{���`���Ɂg�_�X�̌n���h���ڂ��Ă��܂����A�́[�����ł����A���Ċ����ł��B���܂��ɁA�_�l�����̓M���V�����A���[�}���ɉ����A�����Č��ݓ��{�ōł��m���Ă���p��ǂ݂̖��O�i���������̃J�^�J�i�����j�܂Ŏ����Ă��܂��̂ŁA������ɂ������ƕ�����ɂ������ƁB�����点���A���Ċ����ł��B

�ł͂���܂����A�M���V����Ƃ����e����͂����̊Ԃ܂Ń��[���b�p�̂�ƂȂ����X�̊Ԃł͕K�C�Ȗڂł����B�����āA�G��Ȃ�Ă��̂̂��q����͂���������ƂȂ��l�X�ł����B���Ă��Ƃ́A�������������q��������悤�Ɂi���X�̂��̂��������ł���낵���j�G����`���ꂽ�A���Ė�ł��B���삳��͊G��̊ӏ܂͉��������Ȋw��Ƃ��ł͂Ȃ��A�G���^�[�e�C�����g�Ƃ��Ċy������������Ȃ��ł����Ə����Ă����܂��B�G���^�[�e�C�����g�Ƃ��ĊG����y���ނ��߂ɂ́A�M���V���_�b�������͒m���Ă��������y�����ӏ܂ł�����Ă���ł��B

�܁A����͂Ƃ������A�܂��߈���������w����E�V�����x�Ɣ�ׂ�ƁA�M���V���_�b���Ă����n�`�����`���B�������ق̃}���A�𗇂ŕ`���Ă͂����Ȃ������炵���i�^�u�[�j�̂ł����i���̐l������`����Ă���~�P�����W�F���́w�Ō�̐R���x�i�C�G�X�E�L���X�g�����ė��j�ł��A����}���A�͂����ƕ��𒅂Ă��܂��j�A�����悤�ȏ�ʂł��M���V���_�b�����`�[�t�̏ꍇ�̓k�[�hOK�������̂������ł��B������ŁA�M���V���_�b���ނɂ����G��͗��̃I���p���[�h�B���\�ł��ȁA�ق��ق��فB

�{�������삳�y������������Ă��܂��B�܂��A��i���Љ�Ă���y�[�W�̗]���ɁA���t���ŃL���v�V�������t�����Ă��܂��̂ŁA�^�ɕ�����₷���B���p�قɍs���O�ɐ���B

�g�r�[�E���X�^�[�@�F�O�M�����w�_�E���B���`�E�S�[�X�g�x�}�����[

�y���������z�_�E���B���`�E�S�[�X�g [ �g�r�[�E���X�^�[ ]![�y���������z�_�E���B���`�E�S�[�X�g [ �g�r�[�E���X�^�[ ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8054%2f9784480858054.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8054%2f9784480858054.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F2,052�~�i�ō��A�������j

�u�{���́A���E��L���ȑf�`�ɂ��Ă̕���B���Ȃ킿�A���I�i���h�E�_�E���B���`���`�����A�~�Ɛ����`�ň͂܂�Ă���j�����̕��ꂾ�v

�E�B�g���E�B�E�X�I�l�̐}�͉f��w�_�E���B���`�E�R�[�h�x�ł���ۓI�Ɏg���Ă��܂����B�܂��A�C�^���A���s��1���[���ݕ��̗��ʂɂ����܂�Ă��܂��B�e���Ŕ��s����Ă���1���[���ݕ��̕\���i1EURO���ď����Ă�����j�̃f�U�C���͋��ʂł����A���ʂ͊e�����ꂼ��̈ӏ��ō���Ă��܂��B�ݕ��ɃC�^���A��\�̃f�U�C���̈�Ƃ��đI��Ă���킯�ł�����A���̗L���x��������܂��B�J�b�R�C�C�̂Ŏ��������������Ă��܂��B����ɁA�|�X�^�[�������Ă܂���B

�Ƃ���ŁA�E�B���g�E�B�E�X�͌Ñネ�[�}����A���z�Ƃł������A�{���̍l�ɂ��A�ӊO�Ȃ��Ƃɒ����Ȍ��z�Ƃł͂Ȃ������̂������ł��B�܁A����ł����z�Ƃł�����A���̗L���Ȑl�̐}�����Ō����G���S�m�~�b�N�E�f�U�C���Ƃ��āA�ǂ̂悤�Ɍ������f�U�C������Β��ɂ���l�Ԃ������ɉ��K�ɉ߂����邩�A�Ȃ�Ă��Ƃ������邽�߂ɍ��ꂽ�̂��ȁA�Ȃ�Ďv���Ă��܂������A�ǂ��������ł͂Ȃ������悤�ł��B

�E�B�g���E�B�E�X�̎���ɂ����ẮA�~�N���R�X���X�ł���l�̂̓}�N���R�X���X�ł���F�����ʂ������́A���邢�͐l�̂ɂ�����l�X�Ȕ䗦�̓}�N���R�X���X�ɂ����Ă��������A�]���āA���z���Ȃǂ������̔䗦�ɏ]���č����ׂ����c�c�Ȃ�čl�����Ă����݂����ł��B���ꂪ��̃L���X�g������ɂȂ�ƁA�l�Ԃ͂��������_�Ɏ����č��ꂽ�킯�ł�����A�~�N���R�X���X�ƃ}�N���R�X���X�̑Δ�E�ގ��͌���I�Ȃ��̂��Ǝv��ꂽ�݂����ł��B�����Ƃ��G���S�m�~�b�N�ł͂���܂���˂��B

�{���͂��̃E�B���g�E�B�E�X�I�l�̐}�̂��ꂱ��ɂ��ė��j��ǂ��ċL�q����Ă���킯�ł����A���������������ł��̐l�̐}�����Ă���̂͌��\�ȋ��R�̎Y���̂悤�ł��B���������A�O�q�̂悤�ɃE�B���g�E�B�E�X�{�l���������钘���l�ł͂Ȃ������悤�ł����A�ގ��g�͕����ł̐����͂����悤�ł����A�}��Ƃ��Ă͕`���Ă��܂���B���I�i���h�E�_�E���B���`���{�}��`�����Ƃ͕`���܂������A��e�Ɏ��߂�ꂽ�����ł�����ƈ���E�o�ŁA���邢�͔��p��i�Ƃ��Ċ�������Ȃ������悤�ł��B

��X�I�ɐ��ɏo���̂́A�_�E���B���`�����Ƃł��������P�l�X�E�N���[�N�Ƃ������p�j�Ƃ�1956�N�ɏo�ł��x�X�g�Z���[�ɂȂ����w�U�E�k�[�h�x�Ƃ����{�����������������悤�ł��B���Ƃ��ӊO�ł͂���܂��B

�ꖇ�̐}�ł����ǂ�������ȉ^���B���Ђ���ǂ��B

�@

2014�N9��

�����E�g�D�C�X�g�@�q�����j��w�\�E���E�I�u�E�}�l�[�x�q�J�������h

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�\�E���E�I�u�E�}�l�[ [ �����E�g�D�C�X�g ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�\�E���E�I�u�E�}�l�[ [ �����E�g�D�C�X�g ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1197%2f9784864711197.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1197%2f9784864711197.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,944�~�i�ō��A�������j

�����Ƃ������̂́A����̎������ɂƂ��Ė����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł��B�������Ȃ�������A�ǂ̂悤�ɐ������Ă����悢�̂ł��傤���B�Ƃ͂����A�������炠�����ł��낢��Ɩ��������N�����̂������ł��B

�������Ȃ��Ɩ����̐������m�ۂł��܂���A�K���œ����Ȃ�Ȃ�Ȃ�i�������Ƃ��܂߁j���Ă������m�ۂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�K���ɂ��Ĉ��肵���E�ƂɏA�����Ƃ��ł��A�������Ɂg�����h���v���ς��K�v���Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă��A����ŏI���ł͂���܂���B�����炠��ΐ�ɍ���Ȃ��̂��A�Ȃ�Ă��Ƃ͒N�ɂ��킩��܂���B��������ƕs���ɂȂ��Ă����Ƃ����ƁA�ƂȂ�܂��B����A���͉�S�̐��E�ł��B

�ŁA�{����ǂނƁu�Â��v�����݂��玩�R�ɂȂ����A�{���̎������v�ł���̂������ł��B�ق��A��邶��Ȃ��́A�Ƃ������Ƃœǂ�ł݂܂����B

�܁A�F�X�Ȃ��Ƃ������Ă���킯�ł����A�Ԃ����Ⴏ�Č������Ⴄ�ƁA�����{���]�ŏ����Ă������ƂƏd�Ȃ�܂��B�Ⴆ�A�l�ނ̑S�������������ɂȂ邱�Ƃ͂ł��܂���B�F���݂�ȃr���E�Q�C�c�Ɠ������������������Ă����Ƃ��Ă��A�Ƃ�ł��Ȃ��C���t�����N���邾���ł��B�ŁA�F�����B�n�R�l�����Ȃ���A���������ĊT�O�͐��藧���Ȃ���ł��B�ł��A�l�ޑS�̂��K���ɂȂ邱�Ƃ͂ł��܂��B���l�Ɣ�ׂȂ���A�ˁB

���ƁA�{���ł́u�[���v�Ƃ������t���g���Ă��܂��B�K���W�[�̌��t�����p����Ă��܂��B�u�������ɕK�v�Ȃ��̂͏[���ɂ��邪�A�������̋��~�����ɂ͏\���ɖ����v���āB���A���|�����肢���ꂽ�珑�����Ǝv���Ă��鎚������܂��B �g���h�Ђƕ����B����A���\�L�����Ǝv����ł����A��B���m�i���A�����A���������j�A�Ƃ��������l�����̋��ʂ̕����Ȃ�ł��B�܂��ɁA�[����m���Ă���A�Ƃ������Ƃł��傤�B�������N��������|�Ȃ�Ă��ƈ˗����ꂽ���Ƃ͖����ł����ǂˁA������������A���Ă��Ƃ����邶��Ȃ��ł����B����A��炢�͂����Ăق����Ȃ��B

�܁A����͂Ƃ������A�v�������肨���ɓł��ꂽ�A�����J�l�ɂ�����Ȃ��Ƃ��l����l�����鎞��ɂȂ������Ă��ƂȂ�ł��傤�B���͒����l���H

�|�[���EJ�E�U�b�N�@�ēc�T�V��w�o�ς́u�����v�ł͔ɉh���Ȃ��x�_�C�������h��

�@

![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�o�ς́u�����v�ł͔ɉh���Ȃ� [ �|�[���EJ�E�U�b�N ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1620%2f9784478021620.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1620%2f9784478021620.jpg%3f_ex%3d80x80) �y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�o�ς́u�����v�ł͔ɉh���Ȃ� [ �|�[���EJ�E�U�b�N ] |

���҂̃U�b�N����̓N���A�����g��w�@��w�o�ϊw�E�S���w�E�o�c�w�����ŁA�N���A�����g�_�o�o�ϊw�����Z���^�[�����A����Ƀ��}�����_��w��ÃZ���^�[�Տ��_�o�w�����������ł��B��w�ł͐��������w�ƌo�ϊw���w�����ł����A���̂������w�ۓI�Ȍo���ł��ˁB�U�b�N����͍ŏ��͌o�ϊw�҂������悤�ł����A���܂�ɂ����w�I�ɂȂ肷�����o�ϊw�Ɍ��C�������Ă��̂悤�Ȍ������n�߂��悤�ł��B�ŁA���t�����̂��u�_�o�o�ϊw�v�B

�U�b�N�����2004�N�A�u�l�Ԃ������M���ł��邩�ۂ������肷��ۂɔ]�����w�����́u�I�L�V�g�V���v�ioxytocin�j���֗^���Ă��邱�Ƃ����A�ȗ��A�I�L�V�g�V�����l�Ԃ̃�������Љ�s���ɗ^����e���̌�����簐i�v���Ă����̂������ł��B

�u�M���v�ƌ����Ύ����_���ň��p�����Ă����������R�݂��v���N������܂��B�ŋ߂��w�S�ł������ȓ��{�l�x�Ȃ�Ė{���o�ł���Ă��܂��B����ɂ��Ă��A�l�Ԃ̐M�������Ă͉̂��Ɣ]�����w�����̉e����������ł��ˁB

�܂��A���̎����ɂ́g�Q�[�����_�h���v�������藘�p���Ă��܂��B�Q�[�����_�ɂ��Ă��٘_�����Q�l�ɁB�Q�[�����_���Ă͍̂����I�ȍl����������v���C���[���肪�Q������Q�[���ł́A���ǂ��������݂���ɂ�������炸�A�{�l�����̈Ӑ}���Ȃ��Œ�̌��ʂ��������Ȃ��A�Ƃ�����ς悭�l����ꂽ���_�ł��B�g���l�̃W�����}�h�Ȃ�Ă̂��L���ł���ˁB�Ƃ��낪�A�٘_�ł����Љ�Ă��܂����A�Q�[�����_�ł͓��R�Ƃ���錋�ʂ������Ȃ��ꍇ������܂��B�Q���҂��o�J������H����A�����Q���҂̈�l�ł�����A�o�J���።��Ȃ��B����ȏꍇ�A���̓I�L�V�g�V���������Ă�����ł��˂��B���₠�A���N�̋^�₪���������B

�܂��A�A�_���E�X�~�X�́w��������_�x�Ȃ����p���Ă��܂��B���͎����٘_�ň��p�������Ƃ�����܂��B���₠�A�e�ߊ���������Ȃ��B

�Ƃ���ŁA�{����ǂ�ł��ċC�ɂȂ�L�q������܂����B�u�R�[�l����w�̌o�ϊw�҃��o�[�g�E�t�����N�����炩�ɂ����Ƃ���ɂ��ƁA�u���ȗ��v�v�Ƃ����l�����w��̒��S�ƂȂ�o�ϊw���U����w���́A1�N����4�N�ւƊw�N���オ��ɂ���āA�����Ől��M�������芰��ȑԓx���Ƃ����肷��x����������v�Ƃ����������ʂ�����̂������ł��B�ŁA���̐�U�̊w���ł͂��̂悤�ȌX���͌����Ȃ��̂������ł��B�o�ϊw�Ȃ������ƁA�����̂��Ƃ����l���Ȃ��K���K���S�҂ɂȂ����Ⴄ���Ă��ƂȂ�ł��傤���B�����o�ϊw���w���̂Ƃ��ẮA�C�ɂȂ�Ƃ���ł��B

�Ƃ���ŁA�I�L�V�g�V���ƑΗ����铭��������z���������e�X�g�X�e�����Ȃǂ̒j���z�������ł��B�I�L�V�g�V���������z�������ƌĂ��悤�ȓ���������̂ɑ��āA�e�X�g�X�e�����͎������ɍr�X�����s�����Ƃ�悤�ɋ�藧�Ă܂��B����Ȃ��̂���Ȃ���Ȃ��́A�Ƃ��v���܂����A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��悤�ł��B���܂�ɂ��ȒP�ɑ��l��M�p�����Ⴄ�ƁA���R����ɕt������ł��邯������J��������킯�ł��B���������Ƃ�ł��Ȃ��z��Ƃ͑Ό����Ȃ��Ƃ����܂���B�܂��A�������̕����̔��W���㉟�����Ă����̂��e�X�g�X�e�����Ȃǂ̒j���z�������ł��傤�B��������Ȃ��ƁA�`�������肵�Ȃ�����ˁB�Ƃ����킯�ŁA�ǂ����_�l�͎��������������g�𑀂邽�߂̎�j�������Ɨp�ӂ��Ă��ꂽ�悤�ł��B�ł�����A�ǂ��炩����ł͂Ȃ��A�o�����X���Ƃ邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�킯�ł��B

�Ȃ�قǁA���������Ă݂�A���̒��Ńg���f���i�C�Ǝv����l���āA�I�L�V�g�V�����e�X�g�X�e�����̂ǂ��������ߏ肾���ă^�C�v�̐l�������ł���ˁB�������o�����X����A���č�����2��5�S�N�O�ɒ��f�ɏ�����Ă��܂��˂��B����ς�A�̂̐l���Ă̂͂����ƕ������l���Ă�����ł��˂��B

���������c�_���r���ۂ��悤�ɂ������܂������A����ł���ώ����ɕx�ʔ�������ł����B���Ђ���ǂ��B

����@�a�v�A���V�@�^�K�w���{��`�Ƃ������x�m�g�j�o�ŐV��400

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���{��`�Ƃ����� [ ����a�v ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���{��`�Ƃ����� [ ����a�v ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f4003%2f9784140884003.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f4003%2f9784140884003.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F929�~�i�ō��A�������j

�{���͒����Ȗ��ԃG�R�m�~�X�g�ł��鐅�삳��ƎЉ�w�҂̑��V����̑Βk���܂Ƃ߂����̂ł��B�Βk�̃e�[�}�́u���{��`�v������������̖��ł��B

���{��`�͌��݂̎嗬�̌o�σC�f�I���M�[�ł���A���Y��`�������i�c���Ă͂��܂����A���E�I�Ɍ���Ύ��Ƀ}�C�i�[�j���݂ɂ����ẮA�嗬�̒��̎嗬�A���̑��̌o�ϑ̐��ȂǍl�����Ȃ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B�ł͂���܂����A���݂̎��{��`�݂̍���ɂ͑����̋^�₪����܂����A����ǂ��납���{��`�̂��Ƃł͐l�ނ̖����͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�ȂǂƂ����c�_�������N�����Ă��܂��B���{��`�̖����Ƃ͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B

�{���̍ŏ��̕��ŁA16���I�́u���q���v���v�����グ���Ă��܂��B16���I�̃C�^���A�̓W�F�m���@�ŁA11�N�ɓn�������2������Ă������Ƃ��������̂������ł��B�Ȃ����ƌ����A�L�]�ȓ����悪�Ȃ��Ȃ��Ă��܂�������B���݂̓��{����1997�N�ȗ���������������Ă��܂��B����ǂ��납�A���ď����̋����������ݒቺ��������Ă��܂��B

16���I�̒������17���I�ɓ���C�M���X��I�����_�����C���h��Ђ�ݗ��i��������^�̍D�i�C�����o�u�������ɓ˓������̂ł��傤�j���A���E���O���[�o�����������ɏI�����}�����悤�ł��B�ł��A�����悪�Ȃ��A�Ȃ�Ă̂͊m���Ɍ��݂Əd�Ȃ�܂��ˁB

�l��������œ������鎞����Ă̂́A�u�l�͓����ւ̗E�C��n�k�����Ă�B���̂����A�����ɂ́A�u�\���̎��Ȑ��A�v�I�ȕ����������āA�l�X���������邩�炱�����v�����N����A���ۂɓ�������������B���������z�����܂��@�\���Ă���v�Ȃ̂������ł��B����ɑ��āA�����悪�Ȃ�����Ƃ́A�u�����ɓ������Ă��A����Ɍ����������^�[�����Ԃ��Ă���Ƃ������҂������Ƃ��ł��Ȃ��B�s�m�������z����悤�ȗE�C���ǂ����Ă��o�Ă��Ȃ�����ł��B�����āA�N�����������Ȃ����䂦�ɁA�L�����v���������A���ۂɓ������������Ȃ��Ƃ������z�v�Ɋׂ��Ă��鎞�ゾ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�P���ɗ��������������邾���ł͌i�C�͏�����Ȃ���ł��ˁA�����ƁB

�I���O�̒����́w�t�H�����`�x�Ɂu��������Ƃ��́A�����҂̂悤�ɑ�Ɉ����B���ꂪ���̕��ł��B�����łт�Ƃ��́A����y�H�̂悤�ɑe���Ɉ����B���ꂪ���̉Ђł��v�Ƃ��邻���ł��B���₠�A��������������B

�{���̍Ō�̕��ő��V���w�˓��A������߂���Ă��x�Ƃ����f�������Љ�ɂȂ��炦�ĔM������Ă��܂��B�˓��̂悤�ȃX�[�p�[�X�^�[�̂��Ȃ�����A�����̐��E�ł̓A�����J�Ƃ����X�[�p�[�X�^�[�����E�̞w����i�e���j����ӎ��I�ɍ~��悤�Ƃ��Ă��鎞��ɂǂ�������悢�̂��B�ڍׂ͖{�������ǂ݂��������ˁB

�@

![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�˓��A������߂���Ă� [ �_�ؗ��V�� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7317%2f4988021137317.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7317%2f4988021137317.jpg%3f_ex%3d80x80) �y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�˓��A������߂���Ă� [ �_�ؗ��V�� ] |

�W�����E�n���^�[�@�ɓ��^��w���w4�N���̐��E���a�x�p�쏑�X

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���w4�N���̐��E���a [ �W�����E�n���^�[ ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z���w4�N���̐��E���a [ �W�����E�n���^�[ ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7379%2f9784041107379.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7379%2f9784041107379.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,728�~�i�ō��A�������j

�{���͋���҂ł���n���^�[���i�N���w�Z��4�N���ɑ��čs���Ă����w���E���a�Q�[���x���g�������Ƃ̋L�^�ł��B

�w���E���a�Q�[���x�Ő��E�͊C���A���n�ƊC�ʁA��C���A�F����Ԃ�͎��I�ɕ\����4�w�̃A�N��������Ȃ�܂��B�����ɂ́u�����͂�D�A������s�s�A�Ζ��^���N����c�A�X�p�C�@��l�H�q���v�Ȃǂ��z�u����Ă��܂��B4�E5�N���̎����͑z�����4�J���ɕ�����Đ��E���a��B�����邽�߂ɓw�͂���̂ł����A4�J���̍��������ł͂Ȃ��u�Ɠ��̏@���������������ɁA�����̗V�q�̖��v�����܂��B�܂��A�u���ۘA���A���E��s�A����ɕ��폤�l��2�A3�l�ɁA�C�ۂ̐_�܂��͏��_�v�����܂��B�C�ۂ̐_�l�������_�����͋C�ۂ����łȂ������s��̓��������߂�R�C���E�g�X���S����������ł��B���܂��ɖ����ɔC�����ꂽ�j��H����܂ł��āA�F�X�Ƃ�����������o�������ł��B���₠�A���G�B

�e���̎q�������ɂ͎ȉ����܂��܂Ȗ�����^�����A�u���ꂼ��̍��Ƃ̗\�Z�Ǝ��Y�A�R���A�����50���̃O���[�o���Ȋ�@�v������������ނ�n����A�e���ŏ��ԂɎ��̐���\���Ă����܂��B�����āA10�T�Ԃقǂ����Đ��E�����ǂ����邽�߂ɕ����w�͂�����̂������ł��B���炩���ߌ��߂�ꂽ���[���͂������邻���ł����A���炩���ߌ��߂�ꂽ������͖����̂������ł��B

���₠�A���ɖʔ������A�Ƃ��v���܂����A����ȓz�ƈꏏ�̍����ɂȂ�����ǂ����悤�A�Ȃ�Ă��Ƃ��l�����Ⴂ�܂��ˁB��l�������牣�荇���̃P���J�Ƃ��n�܂����Ⴂ�����ł���ˁB

���E���a������Q�[���ł͂���܂����A�R����푈�̑��݂�ے肵�Ă���킯�ł͂���܂���B�ނ���A���̑��݂�F�߂Ă���ƌ����Ă悢�ł��傤�B�Q�[�������߂Ă���̂́A�J�b�R���Ă₽��ƌR������������E�܂��������ŁA���̌��ʂ��ǂ��Ȃ�̂��A�Ȃ�Ă��Ƃɂ͑S���������Ȃ��o�J�ǂ����A�����ɐ��䂷�邩�A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�q���������ǂ�ȉ������p���ČR���I�^�N�̃A�z�ǂ��ɗ������������̂��A�͖{�������ǂ݂��������B

���̃Q�[�����s���ɂ́u�m���v�A�u�n�����v�A�u�p�m�v���K�v�Ȃ̂������ł��B���̃Q�[�����v���C���Ăق����̂͏��w4�N�������ł͂���܂���˂��B�ʔ����A�����������ł����B���Ђ���ǂ��B

�@

�@

2014�N8��

Carl Johan Calleman �wThe Global Mind and the Rise of Civilization�xTwo Harbors Press

�@

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������zThe Global Mind and the Rise of Civilization: A Novel... |

2012�N��12���Ƀ}���̒�����̏I��肪����A�ƌ����Ă����������A�R�[���}������͂����ł͂Ȃ�2011�N��10��28���ɏI��肪����Ɖ��߂��܂����B�܁A�ǂ�����߂��Ă��܂��܂����˂��B�R�[���}������̓}����I�����������Đl�ނ��ŖS����Ƃ��A�Z���V��������Ƃ����Ƃ��Ƃ����b�ł͂Ȃ��A�Ɣ����ɋO���C�����Ă���悤�ł��B�����Ƃ��A�R�[���}�����g��2011�N��10��28������29���ɂ����ă��A���ȃp���_�C���E�V�t�g���o�����������ł��B�ق��B�ŁA�V�����o�����{���{���B���₠�A���b���s���܂���˂��B

�R�[���}������ɂ��A�������̐S�Ƃ������ӎ��ł��傤���i�p��ł�mind���g���Ă��܂��j���ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂ꂽ�̂���������Ȃ��ƁA�������̗��j�𐳂��������ł��Ȃ����A�܂����̋t�������ł��Ȃ��A�Ƃ��Ă��܂��B�{���ł͂��̐l�ނ̈ӎ��̋N����T�����Ă��܂��B

�l�Ԃ̈ӎ��̔��W�Ɋւ���R�[���}������̎w�E�̒��ŁA�ЂƂA�Ȃ�قǁA�Ǝv�����̂́A�����ƒ��p�̒a���ł��B�����ƒ��p�͌���̐����̂�����ꏊ�ɕ\��Ă��܂��̂ŁA���ł͉��Ƃ��v��Ȃ��̂ł����A�m���Ɏ��R�E�ɂ͑��݂��܂���B�܂��A�l�Êw�I�Ȕ����ɂ����āg�l�H�I�h�ł���ƔF�߂���܂����̗v�f�������ƒ��p�ł��B��ɍ��܂ꂽ�}�`�������ƒ��p���܂�ł���A�܂��ԈႢ�Ȃ��l�H�̂��̂��ƔF�������ł��傤�B�����l����ƁA�����ƒ��p���ӎ��������Ă̂͐l�ގj��A��ςȓ]���_�ł��������킯�ł��B�w2001�N�F���̗��x�̃��m���X�݂����Ȃ��狳�������ł��傤���B

�{���̓}���E�J�����_�[�Ɋ�Â��p���_�C���V�t�g����舵��3����̑�1���Ƃ��Ċ��s����܂����B���N�ȍ~��2���A��3�������s�����悤�ł��B��2���ł͎������̈ӎ��ɐ��ޔ閧�i���邢�Ƃ������ł͂Ȃ��A�Õ��������ł��j�A��3���ł͎������̖�������舵���悤�ł��B��2���A��3���Ŏ�舵���鎖���ɂ��Ă��A���̃q���g�͑�1���ɂ�����߂��Ă��܂��B�R�[���}������͎������̖������ǂ̂悤�ɗ\�z���Ă���̂ł��傤���A�����Ă��̂悤�Ɏ�������̂ł��傤���B�y���݂ł��ˁB

�{���͉p��ŏ�����Ă��܂����A�R�[���}�����X�E�F�[�f���l�ł��邽�߁A�����ĉ�����Â��������Ƃ��A�₽����Ȋw�I�\���Ȃ�Ă̂͏o�Ă��܂���B��ϕ��Ղȉp��ŏ�����Ă��܂��B���ł��ȒP�ɓǂݒʂ����Ƃ��ł��܂����B

���܂�ڂ��������Ă��܂��ƃl�^�o���ɂȂ��Ă��܂��̂ōT���܂����A�{���ł͎��������ӂ���ǂ݊���Ă�����j���߂Ƃ͂��Ȃ�قȂ錩�������l����Ă��܂��B����ȃg���f���{�A�Ǝv�����͔���Ȃ���������ł��傤�B�����̖��ʌ����ł��B���́A��2���ȍ~���ǂ�ł݂悤�Ǝv���܂����B�������A�Ǝv������͂��Ђ���ǂ��B

���[�W���E���[�K���@���{�p�q��w�A���u500�N�j ���@���x������

�@

|

�@

|

���������{�l���h ���j�h�Ƃ����ƁA�Ȃ������Ă����ēI���_����̗��j���v�������ׂĂ��܂��܂��B�Ȃ�ƌ����Ă����ꂪ�����ȗ��̓��{�ɂ�������j����̊�{�ɂȂ��Ă��܂�����ˁB���A���{�ł́u��ヌ�W�[���̂���̒E�p�v���Ƃ��ȂƂ������Ă��܂����A���{�l�ȊO�����Č���̗��j�w�̂�����ɂ͕s���s��������悤�ł��ˁB

���݂̓C�X���������ł���A���u�l�̗��j���A���u�l�̊ϓ_����݂�ƁA���������������Ă����̂Ƃ͂��Ȃ��������j���W�J����邱�ƂɂȂ�܂��B���҂̃��[�K�������YouTube�ł̔���������ł̓A�����J�l�ȂƎv���܂����A�q��������x�C���[�g�ƃJ�C���ʼn߂����A���炭�I�N�X�t�H�[�h��w�Z���g�E�A���g�j�[�E�J���b�W�����Z���^�[�̏����߂�ꂽ���ł��̂ŁA�����݃A���u�l������̗��j��`���ɂ͍D�K�ȗ��j�ƂȂ̂ł��傤�B

�A���u�l�̋��Z�n��͌��݂̃C�X���������Ɋ܂܂�Ă��܂��B���E�O��@�������l��@�������̒��ŁA�C�X�������Ƃ����͍̂ł��ŋ߂ɂȂ��Đ������܂����B������A�����Ƃ����ԂɐM�Ґ��𑝂₵�Ă����킯�ł�����A����Ȃ�̖��͂⍇����������͂��ł����A�C�X�������k���Ă̂̓L���X�g���E���_�����̐��n��D�����V�G�ł�����ˁA���R���������ꂿ�Ⴂ�܂��B

���{�͂����ŋ߂܂ł��܂�C�X�������Ƃ͉�������܂���ł����̂ŁA�v��������o�C�A�X�̂��������L���X�g���I�Ȏ��_������Ă��܂��A�����������W�r��̒n��̏@�����Ƃ��v���Ă��܂������ł����A�L���X�g���̎x�z�n�悪�D�ʂɗ������̂́A����500�N���炢�̂��̂ł��B����܂ł́A���E�̍Ő�[�n��́A���݂̃C�X�������⒆�����������̂ł��B�{���̓A���u�̗��j�̒�����A1516�N����1517�N�ɂ����ẴI�X�}���l�ɂ�鐪���Ɏn�܂�ߑ�A���u�j�A�܂��ɐ��m�������҈Ђ�U�邢�n�߂��������舵���Ă��܂��B

�������A�㊪�ő�2�����E���̂���܂ŁA�܂�500�N�̂���450�N���炢�܂Ői�Ⴂ�܂��B�������X�ɂƂ��āA�d�v�x���炢������Ȕ䗦�ɂȂ��ł��傤�B

�C�A���E�����X�@�k��m�q��w�l��5���N�@�����̋��S�@���@���x�}�����[

�@

|

�@

|

�����̏��]�ōŏ��ɂ��Љ���R�[���}�������5��N�قǂ̎��������i���m�ɂ͖�5,125�N�j�}������A���ɂ��Љ�����[�K������͍ŋ�500�N�̃A���u�̗��j���A�����č��Љ�郂���X����͐l��5���N�̗��j����舵���Ă��܂��B�Ȃ��5�̂����Ԃ��d�v�Ȃ̂ł��傤���B

�u1842�N�A�C�M���X���A�w���푈�ɏ������Ĉȗ�150�N�ԁA���m�͕�����Ȃ����m�����|���A���E���x�z���Ă���B�����A�Ȃ����j�͂��̂悤�ɓW�J�����̂��B����͗��j�̕K�R�Ȃ̂��A���邢�͒P�Ȃ�Z�p�v�V�̏����Ȃ̂��B����Ƃ����m�ɂ͖{���I�ɉ�������L���ȏ������������̂��v�Ƃ����^�₩��A�X�^���t�H�[�h��w�̗��j�w�����ł��郂���X���Í��̗��j�����߂Ē��ׂĂ݂�ƁA�m�̓������킸�����悤�Ȕ��W�Ɛ��ނ̃p�^�[�����J��Ԃ��Ă��邱�ƂɋC�Â��܂����B

���̎咣���炵�Ă��A�����X����͐l�ނ̔��W�̗��j�͒P�Ȃ���R�ł͂Ȃ��A������̖@��������A�ƍl���Ă���悤�ł��B�]���āA�ߋ����悭��������Ζ�����������A�Ƃ������Ƃł��B���̖����ɂ��ẮA�Ō�̕��ɂ��傱���Ə����Ă��邾���ł����B

�{���A�㉺���Ől�ގj��5���N����舵���Ă���̂ł����A�㊪�ł��łɐ����[�}�鍑�͖ł�ł��܂��B�܂�㊪��48,500�N�A������1,500�N�قǂ���舵���Ă���A���Ă��ƂɂȂ�܂��ˁB���[�K������͖{�`�����̗��j�w�҂ł�����A�����̑��ǂȂǂ���ǂ����Ă������Ȃ��Ă��܂��̂ł��傤���A�����������j����Ղ���悤�Ȋϓ_�������Ă��悩�����̂��ȁA�Ǝv���܂��B���������鎞��ɂ��Ă͂₽��Əڂ���������Ă��܂����A�L�q�����ǂ�����悤�ȋC�����Ȃ��ł�����܂���B

�{���ł͊e�n��̔��W�̓x�����𑪂邽�߁A�u�Љ�W�x�w���v�Ƃ��������[���w�����g���Ă��܂��B���Ƃ����`�ʼn���������Ă��܂����A�ق��30�y�[�W�قǁB���Ƃ��Ăׂ͍������j��̏o�������A���v�I���l�Ȃǂ������Ă��Ȃ��e�N��ɂ����Ă��́u�Љ�W�x�w���v���ǂ̂悤�ɐ��v�����̂��A�ǂ̂悤�ȗv�����瑝�������̂��A�Ȃ�Ă��Ƃ����ɏ����Ă����������������ʔ��������悤�ȋC�����܂��B�ڂ����m�肽�����̓E�F�u�T�C�g�ցA���ď����Ă���܂����A�����܂ŏڂ����m�肽�����Ė�ł��Ȃ��ł����B

�����X����̗��j�ςɑS�ʓI�Ɏ^������A���Ė�ł͂���܂��A���낢��Ȃ��Ƃ��l�������������ł����B���ꂱ��l���邱�Ƃ��D���ȕ��͐���ǂ��B

���쎵���w�c��t���[�h���b�q�̐��U�@���@���x�V����

|

|

���������쎵������̍ŐV��ł��B�{�̃J�o�[�̗����ɐV���Ђ���o��������ꗗ������Ă��܂����A����53��������܂��B���₠�A���\�Ȃ��N�̂͂��ł����A�p���t���ł��˂��B

���́A�t���[�h���b�q�͏�����ł���w���l�T���X�̏������x�����������납�珑�������Ǝv���ĉ��ߑ����Ă����e�[�}�Ȃ̂������ł��B�ŁA�������[���b�p��`������i�̐^�ł��Ƃ��āA���������Ė{���������ꂽ�̂������ł��B�ق��B

���̃t���[�h���b�q�i1194�`1250�j���_�����[�}�c���n�C�����q�Z���Ƃ��āA�V�`���A�����R���X�^���c�@���Ƃ��Đ��܂�Ă��܂��̂ŁA���Ƃ��Ă͑�ꋉ�̃T���u���b�h�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���A���ʂ̎���ŋ{��ʼn��s���R�Ȃ��킪�܂ܕ���Ɉ�Ă���A�Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��A����Ƃ��ɗc�������ɖS�����A���\��J�����݂����ł��B�Ƃ͂����A���e����A�t�����X��A�C�^���A��A�M���V�A��A�A���r�A����K���A����ɗ��j���Ȃǂ�ǂ݂ӂ����Ă��������ł��B����ł��Ȃ���g�̂��s���A���p�ɂ��n�p�ɂ��ʂ��Ă��������ł��B�u�����ɂ��Č䂵���������݁v���ƕ]����Ă��������ł����A�u���Ƃ��ĐU����Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł͂��ꂪ��ς���v�u�M�l�炵���z�Ƃ�����������Y�킹�A��l�����R�ɔނ̐�߂�n�ʂ��v���N�������ɂ͂����Ȃ��悤�Ɏd�����Ă��܂��v�����ł��B�܂��\��̍��̘b�ł���A�����������āB���܂��ɁA�����̎����ɓ������Ă��e�p�[��Ƃ͏�����Ă��Ȃ������ɂ�������炸�A���ɂ̓��e���e�A���ȁB���l���킹��11�l�̏���15�l�̎q�����Y�܂��������ł��B�܁A�Ƃ��ǂ������ȁA�����������ł��ł����Ⴄ�����ȓz���āB�ł��A���삳��̍D�݂̃^�C�v�̒j�Ȃ̂�������܂���˂��B

�Ƃ���ŁA���삳��͖{���̒��ŏ��Ƃ������̂ɂ��ăJ�G�T���́u�l�ԂȂ炾��ł��A�����̂��ׂĂ�������킯�ł͂Ȃ��B�����̐l�́A�������Ɨ~���錻���������Ă��Ȃ��v�Ƃ������t�������Ă��܂��B���������̂������āg���̌����Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��h�Ƃӂ�Ԃ�A�������Ȃ����͖̂�������������ɗ������邩�A�m��Ȃ��ӂ������B����Ȑl�A�Í��������킸�ɂ���݂����ł��˂��B�������A���삳��D�݂̂����j�ł���t���[�h���q�͕������Ă���j�ł������݂����ł��B

�܁A�ׂ����b�͖{����ǂ�ł��������Ƃ��āA���̃t���[�h���b�q�Ƃ����j�́A�x�z�҂Ƃ��Ă����X�ɗL�\�ł������悤�ł��B�܂��A���̎���ɂ͒������@�ɂ�铝����ڎw���Ă����悤�ł��B�_�����[�}�c��ł�����A�Ȃ������Ă��]�߂Ή��ł��ł����Ⴄ����ɂ������l�Ԃɂ��Ă͗��h�Ƃ��������悤������܂���B

���̖@���Ƃ����l�����́A���͐l�ԂƂ������l�ɂ�铝������A�@���Ƃ�������{���銯���Ƃ����V�X�e���ɂ�铝���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B�l�ɗ����Ă����̂ł͂��̐l�Ԃ�����A���邢�͉������f������������ŏI����Ă��܂��܂��B���A�V�X�e�����m�����Ă�����̂悤�Ȏ��Ԃ͖h����A�͂��ł������A�t���[�h���b�q�̎v���͌��\�������Ȃ��I����Ă��܂����݂����ł��B�܂��A���ゾ���Ė@�ɂ��x�z�Ƃ������Ƃ������Ă��銄�ɂ͌��\�l����`�݂����ȂƂ���́A��ƌo�c�Ȃł́i���ƌo�c�ł��H�j�c���Ă��܂�����ˁB�t���[�h���b�q�̎��ォ��750�N�قnjo���Ă��܂����A�l�ԁA����܂�i�����Ă��Ȃ��݂����ł��ˁB

�Ƃ͂����A�ǂ܂�����j���ł����B����ǂ��B

�@

�@

2014�N7��

�_���E�u���E���@�z�O�q���w�C���t�F���m�@�� ���x�p�쏑�[

|

|

�������_���E�u���E������̃����O�h�������V���[�Y�̍ŐV��ł��B�{���̓�͂��̃_���e�́w�_�ȁx�̒n���т�`�����G�ɉB���ꂽ�Í��ł��B�^�C�����[�ɂ��A�_���e�́w�_���x�ɂ��Ă͍ŋ߂��Љ������ł����B�w�h���̐_���x�Ɩ{����ǂ�ł����A�w�_�ȁx�ɂĂ͂��Ȃ�m�����悤�ȋC���ɂȂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���A�����B

��ɂ���ă����O�g�������̓W�F�[���Y�E�{���h���^���ȑ劈������܂��B�������ׂɂ͂����Ԃ���̔����B�������A�m�\�w��208�I�q�C�B

���e�̏Љ�͍T���܂����A�{���͂��Ȃ�Ƃ�ł��Ȃ��I���������Ă��܂��B�ł͂���܂����A�������x�X�g�Z���[��ƃu���E������̍�i���������āA���̕M�͂œǂ܂��Ă��܂��܂��B�ʔ��������ł��B

�W�����h�E�_�C�A�����h�@�q������w����܂ł̐��E�@�� ���x���{�o�ϐV����

�@

|

�@

|

�������_�C�A�����h����̍ŐV��ł��B�{���]�ł��w�e�E�a���ہE�S�x�A�w�Z�b�N�X�͂Ȃ��y�������x�A�w���������x�Ɖ��x�����Љ�Ă��܂����B

�w�e�E�a���ہE�S�x�A�w���������x��2�����g����h�̐��E�A�܂�l�ނ̗��j��������x�������ȂǂŎc���Ă��鐢�E�Ȍ����舵���Ă����̂ɑ��A�{���͂���ȑO�̐��E�A�g����܂��h�̐��E����舵���Ă��܂��B

�̓y���A�푈�A�q��āA����҉��A�@���Ȃǂ̖��͉�����������n�܂����킯�ł͂Ȃ��A��X�������������Ȃ����ォ��A����l�ނ����ł͂Ȃ��������������ē����悤�Ȗ��ɒ��ʂ��Ă����͂��ł��B

�ڂɌ����镶���������Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A�m�b��m�����S���Ȃ������킯�ł͂���܂���B�{���`���ɍ����̃j���[�M�j�A�̋�`�̕��i���`����Ă��܂��B���E���A��`���Č��\������������ł��B�Ƃ��낪�A�j���[�M�j�A�ɂ�1930�N��ɂȂ��ď��߂ĕ����Љ�ƐڐG�����A�Ȃ�ĕ��������������������ł��B���A���̑��̐���ɂȂ�Ɣ�s�@�̃p�C���b�g�����ĕ��ʂɂ��܂��B�l�ނ̐i���A�������Ȃ�Ă���Ȃ���ł��B���{������1860�N��܂ł͂����܂��������̂ɁA1940�N��ɂ̓j���[�M�j�A�ŋߑ�푈�����Ă܂�������ˁB���������ǁB

����Ƃ��Ă̋@�B�Ƃ��m���͈̔͂ȂǂɈႢ�͂���܂����A�m���Ƃ��m�b�Ȃ�ĕ����ł͑債�Đi�����Ă��Ȃ��A�ǂ��납�ޕ��������������Ă��邩������܂���B�{���ł̓W�����h���g����܂ł̐��E�h�����ł��g����m�b�͂Ȃ������ȂƒT�����Ă��܂��B

������ƌ����āA�_�C�A�����h����͎������͌��㕶�����̂Č��n�����ɖ߂�ׂ����A�Ȃ�Ă��Ƃ��咣���Ă���킯�ł͂���܂���B�������̐����Ƃ͑傫���قȂ��Ă��鐶���l�����A�N���������A����Ȃ�̍������������đI������Ă������̂Ȃ̂ł��B�܂��A���̌��ʂƂ��ċߗׂ̕����̊Ԃł��قȂ����I�����s���邱�Ƃ�����܂��B����͌���Љ�ɂ����Ă��S���������Ƃł��B�قȂ������l�̑��݂������Ȃ����ȃi�V���i���Y�������𗘂�����悤�ɂȂ����悤�ɂ������܂����A���̃i�V���i���Y���̂��ǂ���ƂȂ��Ă���g�`���h�ɂ������āA��ΓI�ɐ������킯�ł��Ȃ�ł��Ȃ����Ă��Ƃ�������܂��B

�{����ǂ���ƌ����āA�����V�����A�������K�͂ɑ��錩�������܂��킯�ł͂Ȃ��ł��傤�B�ł��A�����Ƃ͈قȂ锭�z�Ő����Ă���l�X�����邱�ƂɎv�����͂���̂́A���������L���Ȑl���𑗂邽�߂ɂ͕K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤�B�{���ł�����A�����J�l�̓����Ƃ��āA�u�A�����J�̑����̐l�́A���I�ɂ͂Ђ��傤�ɖL���ł��B�������A���̐��E�Ɋւ���m���Ɨ����Ɋւ��ẮA�n���Ȃ܂܂ł��B�p�ӎ����ɑg�ݗ��Ă������ǂ̒��Ɉ��Z���A��������i��Ŗ��m�ł��葱���邱�Ƃɖ������Ă���悤�Ɏv���܂��v�Ə�����Ă��܂��B�̂���A�����J�l���Ă����ł������A�ŋ߂܂������I�ɂ�����������nj�Q�ɂȂ����悤�Ɏv���܂����������ł��傤���B

�Ȃɂ͂Ƃ�����ʔ�������ł����B���Ђ���ǂ��B

�r�[�E�E�B���\���@�^�c�R���q��w�L�b�`���̗��j�x�͏o���[�V��

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�L�b�`���̗��j [ �r�[�E�E�B���\�� ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�L�b�`���̗��j [ �r�[�E�E�B���\�� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f2604%2f9784309022604.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f2604%2f9784309022604.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F3,024�~�i�ō��A�������j

�w�L�b�`���̗��j�x�Ƃ��������A�u��������ς����l�ނ̐H�����v�Ƃ����قƂ�ǂ��肦�Ȃ�����Ɏ䂩��Ďv�킸�����Ă��܂��܂����B���ʂ���Ȃ�����ނɖ{�������Ȃ��ł��傤�B�Ƃ������Ƃœǂ�ł݂��{���ł����A���₠�ʔ��������B

�悲��������Ă���NHK�̃h���}�Łg�����͉Ȋw�ł��h�݂����ȑ䎌������܂������A�K���������m�ł͂Ȃ��悤�ł��B�Ȋw���̌n�I�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�̂������͋c�_�̂���Ƃ���ł��傤���A����ȑO�i���������N�O�j����l�X�ȗ������@��������A������͎̂̂Ă��A������̂͒蒅���Ă��������j�����邱�ƂɈ٘_�͂Ȃ��ł��傤�B����������̑n�ӍH�v���g�����������̂��H�ׂ����h�Ƃ����~���������߂ɂ�����ł�����ł��B�푈���Ȋw�Z�p��i���������A�Ƃ����͎̂����ȑO���炲�Љ�Ă����Ƃ���ł����A�����i�����j���l�ނ̐i���ɂ����Ԃ�ƍv�����Ă����݂����ł��ˁB�̂���l�ނ��Ă̂̓O�����������݂����ł���B

������������O�ɗ����Ȃ�����킯�ł����A�o�[�j���E�J�E�_�Ƃ��x�W�^�u���E�X�[�v�i���ڂ���̃|�^�[�W���Ƃ��ł��ˁj�Ȃ�āA�n���h�E�u�����_�[���Ă��Ă���ǂ����悤�ɂȂ�܂����B�������Ă��ł����ł����A��Ԃ��i�͂Ǝ��Ԃ��j�������ł��ˁB�������قǂ̃C���Z���e�B�u�i������̋@�����Ƃ�Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ƃ��j�������Ƃ��C���o�Ȃ���ł���ˁB�����̗�����Ă̂́A����ς�֗��Ȃ�ł��B

�{���ł́A�e��̓���痿���⒲������邱�Ƃɂ���āA�ƂĂ��ʔ�����r�����_���W�J����Ă��܂��B�i�C�t�̈Ⴂ����݂�t�����X�ƒ����̕����̔�r�Ȃ�Ă̂́A���܂ŕ��������Ƃ�����܂���ł������A��ϖʔ����c�_���W�J����Ă��܂����B�Ȃ�قǂ˂��B�ڂ����́c�c�A�{�������ǂ݂��������B

�{���ł͂��܂��܂Ȋϓ_����I�ꂽ�L�b�`���p�i���Љ��Ă��܂��B���ł������������ēǂݐi�ނ��Ƃ��ł��܂����B�債���Ӑ}���Ȃ��������{���A���������Ă����܂Ŗʔ����{���Ƃ͎v���܂���ł����B���Ђ���ǂ��B

�A���x���g�E�A���W�F���@���p�q�E�����ޏ�����w�Ñネ�[�}�鍑1��5000�L���̗��x�͏o���[�V��

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�Ñネ�[�}�鍑1��5000�L���̗� [ �A���x���g�E�A���W�F�� ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ炢�ł����������z�Ñネ�[�}�鍑1��5000�L���̗� [ �A���x���g�E�A���W�F�� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5890%2f9784309225890.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5890%2f9784309225890.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F3,456�~�i�ō��A�������j

�{���́A�ȑO�{���]�ł����Љ���w�Ñネ�[�}�l��24�����x�̑��҂ƌ����܂��B�{���ł̓��[�}�Ƃ����s�s�ł͂Ȃ��A���[�}�鍑���ő�̔œy���ւ����g�����k�X�鎞��́u��k�͌���̃X�R�b�g�����h����G�W�v�g�܂ŁA�����̓|���g�K������A�����j�A�܂Łv��`���܂��B�ŁA�{���̎�l���A�Ƃ������Ȃ�Ă������A�Ƃ��đI�ꂽ�̂̓Z�X�e���e�B�E�X�݂ł��B�ꖇ�̍d�݂��l�肩��l��ɓn���Ă����ƂŃ��[�}�鍑�̂��ꂱ���`�����A�Ƃ����킯�ł��B����̉Ԍ����݂����ɁA�����l�̊Ԃōs�����藈���肵�Ă����킯����Ȃ���ł��B���ꂳ�ꂽ�d�݂����[�}�鍑���イ�Œʗp���Ă�����ł��ˁB��������B

���ʁA���Ƃ��ʉ݂̔��s�������Ɉ����Ă���A�ʉ݂̋U���ɑ��Ă͔��ɏd���Y�����Ȃ���܂��B�܂��A�@��ʉ݂ɂ͋������ʌ����F�߂��Ă��܂��B�O���̂����Ȃ�Ďg������_����A���Ă��Ƃł��B�ł͂���܂����A����Ȃ��Ƃ͍��ƁA���{�ɐM�p����������A�ł��B���ŋ߂��A���ۓI�M�p�͂��Ȃ��Ȃ���������W���o�u�G�œ��{�~���@��ʉ݂̈�Ƃ��č̗p���ꂽ�A�Ȃ�ăj���[�X������܂����B�z���}�����ȁB

�Ƃ���ŁA�{���̕��ꂻ�̂��͉̂ˋ�̂��̂ł����A�o�ꂷ��l�������͂قƂ�ǂ��̎���Ɏ��݂��Ă���A���O��E�ƁA����ǂ��납�痧���܂ŕ������Ă���l��������̂������ł��B�܁A���[�}������Ă͎̂����I�Ȏ���ł����̂ŁA���܂��܂ȋL�^���╨�̌`�Ŏc���Ă���A���ꂪ��������Ă������ʂƂ��Ă��̂悤�ȍׂ������Ƃ܂ŕ�����̂������ł��B�ł��A�u�ږ�Ă��܁[�v�̎�����O�ł���B�l�ԁA����܂�i�����ĂȂ����Ă��Ƃł��ˁB

�Ƃ���ŁA�C�^���A�ł͖{���̑��ҁA���[�}�l�V���[�Y�̑�3�e�����łɔ�������Ă��邻���ŁB�薼�́w�Ñネ�[�}�l�̈��Ɛ��x�ł����āB�ق��ق��فB���{��ł̏o�ł��҂��������ł��ȁB

600�y�[�W�ȏ゠��啔�̖{���ł����A���[�}�l�̂��ꂱ��ւ����]�~�Ɏ����X���邤���Ɋy�����Ǘ����邱�Ƃ��ł��܂����B���Ђ���ǂ��B

�@

�@

2014�N6��

�y���������z�y���^�S������@���t�@�C�� [ �j�b�N�E���b�h�t�@�[�� ]![�y���������z�y���^�S������@���t�@�C�� [ �j�b�N�E���b�h�t�@�[�� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3085%2f9784880863085.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3085%2f9784880863085.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,944�~�i�ō��A�������j

�n���E�b�h�f��A�w���C�_�[�X/����ꂽ�A�[�N�s���C�t�x�ł́A�i�`�X�E�h�C�c�̒T���Ƃ������`���́A�\���������߂��u�_��̔��v�����߂�l�q���`����Ă��܂����B���ہA�i�`�X�̓`�x�b�g�Ȃǂɂ��T���Ƃ�h�����Ă������Ƃ��m���Ă��܂��B�����̗��c��͕s�V�����̔閧��T���Ă������A�����͐_���猠�͂����������̂��A�Ȃ�Ďw���҂͗m�̓������킸�����ς������悤�ł�����ˁB�i�`�X�̂��̃J�M�\���̃}�[�N�������߂ɌX�������̂ł����A�q�b�g���[�͂��̈Ӗ���m���Ă��Ďg�����Ƃ������Ă��܂��B�܁A�×��A���͎҂����͉��������̗͂ɂ����낤�Ƃ��Ă����������_��I�ȕ�����ǂ����߂Ă����悤�ł��B

�ŁA�{���͕č��̔閧����@�ցiCIA���Ƃ�NSA���Ƃ��j�����̔閧��T��A���ɂ͒T�蓖�Ă�����ǂ��B���Ă���A�Ǝ咣���Ă��܂��B�m�A�̕��M���X�g�[���w���W��UFO���}���̗\�����閧�͑S���\����Ă���A�ł��A�l�ނɃV���b�N��^���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɉB����Ă���A�Ƃ����{�ł��B�܁A�g���f���{�ł��ˁB�ł��A�ǂ�ł݂�ƌ��\�ʔ����ł���B���݉��̘b�̃l�^�ɂ͂Ȃ�ȁB

�W���E�}�[�X�@�n�ӈ����w�}�X���f�B�A�E���{�@�ւ����ɕ������ʼnB������@�閧�̘b�x���b���[

�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ瑗�������z�閧�̘b [ �W���E�}�[�X ]![�y�y�V�u�b�N�X�Ȃ瑗�������z�閧�̘b [ �W���E�}�[�X ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3016%2f9784880863016.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3016%2f9784880863016.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,944�~�i�ō��A�������j

�}�[�X����̓I���o�[�E�X�g�[���ḗwJFK�x�̌���҂Ƃ��Ă��m����A���E�i���o�[�����A�d�_��ƂȂ����ł��B�ւ��B

�}�[�X����͒��Ă��܂��B�u���m�����ۂ��悤�B���f�B�A�E�}�g���b�N�X���甲���o�����B�����̓��ōl���悤�B���Ђ��^�����v

�������������I

�{���̍Ō�ɁA�C���^�[�l�b�g�͑f���炵���V�X�e���ł͂���܂����A�܂܂����͂܂��ɋʐ����A�ڗ������K�v���Ƃ������҂̃}�[�X����̒��ӊ��N���ڂ����Ă��܂��B

�}�[�X����́u�^���Ƃ����łȂ����Ƃ���ʂ��悤�ƔY���ʁA���́u�͂��H�v�t�@�C�����Ƃ������̂����ɂ��������B�V����������肵�Ă��A�����ɂ͐���̔��f�������Ȃ��v�̂������ł��B�ŁA�u�͂��H�v�t�@�C���ɓ���Ă����B���̂����t�@�C���̒��g���m�肷��A���邢�͔ے肷������Ă���̂������ł��B

�����A�����悤�ȃe�N�j�b�N���w�@����A�_�������ɒǂ��Ă��������Ɏg���Ă��܂����B�_���̃e�[�}�ɂȂ肻���Ȃ��̂��v�����Ă������Ɍ`�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�������s�ł������̃e�[�}�����߂Ă����A�₪�Ă���ɂ��Ă��ڂ����f�[�^�Ƃ������A�V���������ꂽ�Ƃ��Ɏ��ۂɘ_���̌`�ɂ���Ƃ������̂ł��B��̃e�[�}�����茳�ɂȂ��Ƙ_�����B���ɂȂ�����A���_����肱�����邱�ƂɂȂ����Ⴄ��ł��B���R����Ș_���̕]���͒Ⴂ���̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B���ɂ��n�����Ԃ��K�v�Ȃ�ł��傤�B�����A���₩��ƍQ������������ł�����ˁA�g���f�����������Ƃǂ����ɂ��܂��Ă����ďn��������ƁA�����ʔ������Ƃ������Ă��邩������܂���B

�Ƃ���ŁA�{���Ŏ��グ���Ă���A�d�́A911�Ƃ�UFO�A�t���[�G�l���M�[�Ȃ�āA������g���f���{�ɂ悭���グ���Ă���b����������J�o�[���Ă��܂����A�u�č��A�M�������x�͍��\���H�v�Ȃ�ď͂܂ł���܂��B����������ΓI�ɐ������ƐM���Ă��������`�̐��Ƃ����R�o�ϑ̐����A�{���ɖ���I�Ȃ̂��A�{���Ɏ��R�Ȃ̂��Ƃ������^�����ʍ�������˂��t�����Ă��錻�݁A�{���̂悤�ȉA�d�_��ǂ݁A�����ōl���Ă݂邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���`���[�h�E�R�V�~�Y�w���`���[�h�E�R�V�~�Y�̖����̗��j���ȏ��x���b���[

![�y���������z���`���[�h�E�R�V�~�Y�̖����̗��j���ȏ� [ ���`���[�h�E�R�V�~�Y ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3108%2f9784880863108.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3108%2f9784880863108.jpg%3f_ex%3d80x80) �y���������z���`���[�h�E�R�V�~�Y�̖����̗��j���ȏ� [ ���`���[�h�E�R�V�~�Y ]

�y���������z���`���[�h�E�R�V�~�Y�̖����̗��j���ȏ� [ ���`���[�h�E�R�V�~�Y ]

���i�F2,052�~�i�ō��A�������j

���������ς�����薼�ł����A���̈Ӗ�����Ƃ���́A�u�l�b�g�E�W���[�i���X�g�A���`���[�h�E�R�V�~�Y�iRK�j���u�{�����ȏ��ɋL�ڂ����ׂ��^���̗��j�v���܂Ƃ߂��v���̂Ȃ̂������ł��B

������ςȂ̏͂��A���70�N�A���{���������Ă����̂̓��_�����Z���{�̂������A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������A�˂Ă���̂ł��������������肫���̂ł����A���̎��̏͂Łu����䂫����v�����グ�Ă����̂Ō������܂����B�u����䂫����v���ĉ��Ȃ́A�Ǝv�������͂����ׂ����������{����ǂ�ł������������Ǝv���܂��B

�����̋��ȏ��ɏo�Ă���悤�Șb�ł͂���܂��A���̂悤�Ȃ��Ƃ�S�������������Ƃɂ��Ĉ����ۂ����k������̂�グ�ć��������h�Ȃ�Č����Ă���悤�ł̓_���ł���B

�{����ǂނƃR�V�~�Y����A�����́A�����_�����Z���{�̊������i�����h��Ɂj�J��L���Ă���悤�ł��B�撣���Ă��������������̂ł��B

�{���u�����Ɂv�̑O�̃y�[�W�Ɂu���܂ł�����Ǝv���Ȏx���ƌ��́v�Ə����Ă���܂����B�������ӂ������܂��B

����@�a���w�j�R���E�e�X�����{���ɓ`�����������F���̒������݁@���@���x�q�J�������h

|

|

�g���f���{�ɕp�o����j�R���E�e�X���B�{���]�ł���N12���Ɂw�j�R���E�e�X���@�閧�̍����x�����Љ������ł��˂��B����̓e�X���������ŏ��������̂ł͂Ȃ��A3�E11�n�k��\�������Ƃ��Ē��ڂ��ꂽ�t���[�̗��_�����w�҂̈�����e�X���̗��_�ɂ��āu�{�i�I�ȕ����w�A��������_�����w�̗��ꂩ����Ղ���v���̂ł��B���͂́A�ʔ������B

�Ƃ���ŁA�������ɂ��A�u���܂Ő��E���ő����̃G���W�j�A��d�C�H�w�҂╨���w�҂��܂��߂Ƀj�R���E�e�X�����Ȋw�I�Ɍ�������̂��u�[���ɂȂ��Ă���v�̂������ł��B�f�ГI�ɂ����`����Ă��Ȃ��j�R���E�e�X���̗l�X�Ȏ��݂��Č����Ă��邻���ł��B����̕����w�҂ɂƂ��Ă��A�j�R���E�e�X���̑��݂͖��͓I�Ȃ̂ł��傤�B

�㊪�ł͇��t���[�G�l���M�[�h����舵���Ă��܂��B�������́A�t���[�G�l���M�[�͂Ȃɂ��I�J���g���ۂł͂Ȃ��A�u������R�v�𗘗p�����^��ǂ�g�����W�X�^�[�̑������ۂ��t���[�G�l���M�[�n���◘�p�̈�̌��ł���Ƃ��Ă��܂��B�ւ��B���������A����PC�I�[�f�B�I���ēz���y����ł��܂����ADAC����̏o�͂������������̂ŁA�́X�c�����I���g�t�H����MC�J�[�g���b�W�Ɏg���Ă����I���g�t�H���̏����g�����X�i���̎��㕪����l�����l�����ł��傤���B���R�[�h����̉��������e�N�j�b�N�ł���j�����܂��ĉ��ʂ��m�ۂ��Ă��܂��B�m���ɏ����g�����X���ĊO������̓d�͋������Ȃ��̂ɉ����傫���Ȃ�܂��B������t���[�G�i���M�[�̗��p�Ȃ�ł����ˁB

�ł����āA�����͂��A�d�_�I�Ȃ��ƁA�n�k����i3�E11��HAARP�ɂ��l�H�n�k���I�j�Ƃ��AUFO���Ƃ��̘b���o�Ă��܂��B�E�z�z�B

�����̍Ō�̕��ŁA�����悤�Ȋϓ_����̌������قȂ����N��ɈقȂ�����������ŌJ��Ԃ����悤�Ȍ��ۂ��N���Ă���Ƃ��Ă��܂��B���錤������ł́u�I��������v���Ⴄ��������ł́u���܃i�E�����v�Ƃ��Ă��Ă͂₳�ꂽ�肷�邻���ł��B�������Ō������[�܂�悢�̂ł����A���������Ɩ�肪�����Ȃ������肷�邻���ł��B�܂�A�u���삪�ς��A���������ƁA�N�ゲ�Ƃɓ������Ƃ̍Ĕ�����ĖY�p�̌J��Ԃ��ŁA���H�̒����s�����藈���肵�Ă���ɂ����Ȃ��̂�������Ȃ��̂ł���v�m���ɁB����Ȃ��Ƃ͎������R������w���E�̌o�c�w�҂͂��܉����l���Ă���̂��x��ǂ�ł������������Ƃ�����܂��B�ŋ߂̊w��E�w�҂̓I�^�N�`�b�N�ł�����ˁB�g�w�ۓI�h�Ȃ�Č��t�͕��������Ƃ��Ȃ���ł��傤�B

�g���f���{���Ǝv���ēǂݎn�߂��{���ł������A�ӊO�ɂ��g���f���i�N�i�C�{�ł����B�H�킸�����͂�߂Ă��Ђ���ǂ��B

�@

�@

2014�N5��

�g���V�A�E�^���X�g�[���@����^�I�q��w���E�ł�����n�����Ĕ������I�[�P�X�g���x���m�o��

�y���������z���E�ł�����n�����Ĕ������I�[�P�X�g�� [ �g���V�A�^���X�g�[�� ]![�y���������z���E�ł�����n�����Ĕ������I�[�P�X�g�� [ �g���V�A�^���X�g�[�� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3996%2f9784492443996.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3996%2f9784492443996.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,890�~�i��5%���A�������j

�x�l�Y�G���Ŏn�܂����G���E�V�X�e�}�Ƃ������y���犈���������m�ł��傤���B���y���犈���Ƃ����Ă��A�P�Ȃ�����≉�t�Z�p�̌���Ȃǂ�ړI�Ƃ�����ʓI�ȉ��y����Ƃ͈قȂ�A�u�I�[�P�X�g���⍇���𒆐S�Ƃ��鉹�y�����ʂ��āA�q��������n����ƍ߂���~�����Ƃ���Љ�ϊv�v��ړI�Ƃ��Ă��܂��B�G���E�V�X�e�}��1975�N�A�x�l�Y�G���̐����Ɓi�x�l�Y�G���c��ōŔN���c���ɂȂ��������ł��j�E���y�Ɓi��ȂƃI���K���̊w�ʂ������Ă��邻���ł��j�E�o�ϊw�ҁi�Ζ��o�ϊw�Ŕ��m�����擾���Ă��邻���ł��j�ł���z�Z�E�A���g�j�I�E�A�u���E�̒Ŏn�܂�܂����B

�N���b�V�b�N�E�̎��X�^�[�w���҂ł���O�X�^�[�{�E�h�D�_�������G���E�V�X�e�}�ň�������y�ƂƂ��Ēm���Ă��܂��B�h�D�_�����̊�����ʂ��ăG���E�V�X�e�}�̖��������m�̕������������邩������܂���B

���{�̃e���r�ł����x���Љ��Ă��܂����A�G���E�V�X�e�}�W���p����2012�N�A�������̑��n�s�Ŕ������܂����̂ŁA�����m�̕������������邩������܂���B����ɁA�G���E�V�X�e�}�̉��y����̕��@�_�Ƃ��Ă̓X�Y�L�E���\�[�h����ɂ��Ă��邻���ł��̂ŁA���{�Ƃ̉����Ȃ��킯�ł͂Ȃ������ł��B

�G���E�V�X�e�}�͉��y����݂̂Ȃ炸�A����S�ʂ�r�W�l�X�ɂ������̎�����^���Ă��ꂻ���ł��B

�u�|�p����ɂ�����u�[���̒Nj��v�Ɓu�L���̒Njy�v�́A���ꂼ��Ɨ������A�v���[�`���Ǝv��ꂪ���ł����A�G���E�V�X�e�}�ł́A����2�͓����ɐ��藧���܂��v�Ə�����Ă��܂��B�|�p���炾���ł͂Ȃ��A�������킸�A��含�����錤������ł́g�[���h�����߂��܂��B��w�̑��Ƙ_���A�C�m�_���A�����Ĕ��m�_���ƃ��x�����オ��ɂ�Č����e�[�}�͋����Ȃ��čs���̂����ʂł��B�w��ɍڂ�悤�Ș_���ł́A�����ȊO�Ɍ����҂����Ȃ��悤�ȃs���|�C���g�̃e�[�}���I��܂��B�������[�܂�̂͗ǂ����Ƃł͂���܂����A���ʂƂ��Ĕ��m���������Ă���l�ԂȂ�Ă͕̂��ȃI�^�N������A�Ƃ�����ۂ�������邱�ƂɂȂ�܂��B���͈Ⴂ�܂���i�K���Ŕے肵�Ă����܂��j�A�����B

����ȃG���E�V�X�e�}�ł��̂ŁA���Ɛ��͗l�X�ȕ���ɑ������čs�������ł��B

�܂��A�G���E�V�X�e�}�ł͋��t�͂�����܂����A���݂��ɋ����������Ƃ��d�����Ă��܂����B�܂��u�搶������������������A�D�G�Ȑ��k���͂����肷�邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɋC��z���Ă����v�����ł��B���̌��ʁA�u���t�͐l�ԂƂ��Đ������܂��B�����āA���k�����ɂȂ�v�����ł��B���t�Ɋ��҂��������́uCATS�v�iC�icitizen�F�s���j�AA�iartist�F�|�p�Ɓj�AT�iteacher�F�搶�j�AS�ischolar�F�w�ҁj�j�ŕ\����邻���ł��B������含������Ȃ��狳����Z�p�������A�悫�s���ł��邱�ƁA�ł��傤���B���͈Ⴂ�܂���A����ȂɊ�������Ȃ�����A�ǂ��l���Ă��B

�܂��A�h�D�_�����́u�l��͊y���ނ��Ƃ��������Ă��낻���ɂ��Ȃ��v�ƌJ��Ԃ�����Ă��邻���ł��B�G���E�V�X�e�}�ł͊Ԉ���Ă����������ӂɑς��A�܂����炦�ĕK���ŗ��K����A�Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤�B���{�̉��y����i����ł͂Ȃ��A�X�|�[�c�Ƃ��Ƃ��c�c�j�ł͂��܂蕷�������Ƃ��Ȃ����t�ł��ˁB

�Ƃɂ��������ɕx���炵������ł����B���Ђ���ǂ��B

�h�D�_���������V�˃s�A�j�X�g�̃��W���E�����Ƌ����������C�u�^���Ղ����Љ�Ă����܂��傤�B�I�[�P�X�g�����V�����E�{���o���E�V���t�H�j�[�E�I�[�P�X�g���E�I�u�E�x�l�Y�G���B���C�u�^���Ղ͍ŋ߂̃N���V�b�N�ł͒������Ǝv���܂��B

���t�}�j�m�t

/ ���t�}�j�m�t�F�s�A�m���t�ȑ�R�ԁA�v���R�t�B�G�t�F�s�A�m���t�ȑ�Q�ԁ@���W���E�����A�h�D�_�������V�����E�{���o����

�y���������z�y�A���Ձz���t�}�j�m�t�F�s�A�m���t�ȑ�3�ԁA�v���R�t�B�G�t�F�s�A�m���t�ȑ�2��... |

�哇�@�^�����w�s�G�^�x�|�v����

�y���������z�s�{�����2012 �m�~�l�[�g��i�t�s�G�^ [ �哇�^���� ]![�y���������z�s�{�����2012 �m�~�l�[�g��i�t�s�G�^ [ �哇�^���� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5911%2f59112267.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5911%2f59112267.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,575�~�i��5%���A�������j

�g�Ԗт̎i�Ձh �Ƃ��Ēm����A���g�j�I�E���B���@���f�B�i1678�`1741�j�̓��F�l�c�B�A���s�G�^���P�@�iOspedale della Pietà�A�{���ł͊ȒP�Ƀs�G�^�B�~�n�@�A�ǎ��@�A���邢�͐Ԃ����|�X�g�ł��j�̎i�ՂŔӔN�܂Ń��@�C�I�����Ȃǂ������Ă��܂����i1703�`1740�j�B�G���E�V�X�e�}�̐̔łł��傤���B

���B���@���f�B����������̃��F�l�c�B�A���a���͐h�����Ė�����ۂ��Ă��܂������A������������́w�C�̓s�̕���x�ŕ`�����Ƃ���̃��F�l�c�B�A�̉h���ɂ͉A�肪�����邱��A�ł��B����Ȃ���Ȃ͖{���ɂ��`����Ă��܂��B

�{���ł͂��̃��B���@���f�B�����ʂƂ��납�畨�ꂪ�n�܂�܂��B���O�̃��B���@���f�B��m�鏗�������c�c�Ƃ�������ł����A�X�g�[���[���������̂͂�߂Ă����܂��傤�B�ł��A���͈�ӂœǗ����Ă��܂��܂����B�ǂ�Ŗʔ������Ƃ͊ԈႢ����܂���B����ɁA�܂Ȃ����Ă͓ǂ߂Ȃ����X�g���҂��Ă��܂���B

�{���ł��ӔN�̃��B���@���f�B�͎���x��̍�ȉƂɂȂ����A�Ə�����Ă��܂����A���m���y�j�̏�ł����̎���͌����̎���ł������̂ł��B���B���@���f�B�����ނ���Ă���o���b�N���̓o�b�n�̎���1750�N�ɏI������Ƃ���A���[�c�@���g��n�C�h�������ނ����N���V�b�N�i�ÓT�j���̓x�[�g�[���F�����G���C�J����Ȃ���������i1810�N����j�ŏI���A���̌�Ƀ��}���h�̉��y��20���I�����܂ő����A���̌�͌��㉹�y�ɂȂ�܂��B�������������Ⴄ�ƁA���������N���V�b�N���y�Ƃ������Ē����Ă��鉹�y���Ă̂͂���200�N�قǂ̊ԁi1700�N�ォ��1900�N����A��\�I�ȃ��}���h���y�Ɍ����������100�N�ԁI�j�́A�����������[���b�p�ŗ��s�������y�A���Ă��ƂɂȂ�܂��B

����Ȏ���ł�����A�|�p�Ƃ��Ă��͗��s�̃~���[�W�V�����ł����������̍�ȉƂ̂͂��p��͌��\�����������̂ł��傤�B�����̉��y�Ƃ͎��ۂɉ��t����J�����A�y���邩�A�ljƂ̂��삳��ɉ��y�������邩�A�@���ƂɂȂ邩�A�{�쉹�y�ƂɂȂ邩���Ȃ��ƐH���Ă����Ȃ����������ł��B���Ƃ͑哹�|�l�ł����B����̃|�s�����[���y�̃~���[�W�V���������ɂ͑�������������ς����܂����A�̂͂���Ȃ̂��Ȃ�������ł���B���쌠���Ȃ�ăV�X�e�����Ȃ��������B���̎�������y�Ƃ��Ă̂͑�ςȂ��Ēm�荇���̎w���҂������Ă܂����B

�Ȃ��Ė{����ܑ�3�ʁB�ǂ�Ŗʔ������Ƃ͊ԈႢ����܂���B���Ђ���ǂ��B

���{�@�����w���y�j�@�e�̎d�|���l�x�t�H��

�y���������z���y�j�e�̎d�|�l [ ���{���� ]![�y���������z���y�j�e�̎d�|�l [ ���{���� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0311%2f9784393930311.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0311%2f9784393930311.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F2,520�~�i��5%���A�������j

���y�j�̎���͉��ƌ����Ă���ȉƂ����ł��B�^���}�̂����B���Ă��Ȃ���������ɂ����ẮA���y�̉��t�Ƃ����͈̂�����̂��̂ł����B���j�Ɏ����̉��y���c�����Ǝv������y���Ƃ��Ďc���ȊO�ɕ��@�͂���܂���ł����B������ւ�ɋ����̂�����͉ߋ��ɂ��Љ���p�E�G������̖{�Ƃ��{�[������̖{���������������B

�܁A�������A���y�j�ɖ����c���悤�ȓV�ˍ�ȉƂ��Ă̂́A��������ւ�Ȑl���������肾�����킯�ł��B�������āA�V�˂ł�����ˁB�Ȃ����̂͏��ł��A���荞�݂������Ă������o���Ƃ��炤�Ƃ��A����Ƃ����t��̊����v���f���[�X���Ď��ۂɐl�����Ƃ��A�y�c�������̕��������̖ʓ|������A�Ȃ�Ă��Ƃɂ͂Ƃ�Ƒa���ꍇ���܂܂���킯�ł��B�{���͂���ȃv���f���[�T�[�A�}�l�[�W���[�A���邢�̓p�g���������ɃX�|�b�g���C�g�Ă���i�ł��B

���w��i�̏ꍇ�A���ň������������Ĉȍ~�A�o�ŎЂƂ����d�g�݂���r�I�ǂ������Ă������ƁA���Ƃ����Ă���i��肪��҈�l�Ŋ�������ꍇ���قƂ�ǂł��̂ŁA�ꎞ������ɂ��Ă͂₳�ꂽ��Ƃ�����̕ϑJ�ƂƂ��ɖY�ꋎ���Ă��܂�����Ȃǂ���̎��ォ��ł���r�I�����₷���Ǝv���܂����A���y�̏ꍇ�A�����ʂ�Y�ꋎ���Ă��܂������y�ƂȂ�Ă��������Ȃ��ł����ˁB���t�ƂȂ�āA�e���`���c���ĂȂ��ꍇ���قƂ�ǂȂ�Ȃ��ł����B�����c���Ă���̂͏����̍K�^�������l�����B

�{���̓o��l�����������ȏ��I�ȉ��y�j�ɂ͂��܂�o�ꂵ�Ȃ����X�ł��傤�B�ł��A���炽�߂Ă��̐l����ǂ��Ă݂�ƁA���y��������Ƃ��Ă����͓I�Ȑl�����ł��邱�Ƃ�������܂��B

���xCD���Ƃ��ɖ{���̓o��l���̃G�s�\�[�h���v���o���Ȃ��璮���Ă݂�ƁA�܂��V���Ȗ��͂������邩������܂���B�ʔ�������ł����B

����@�E���w���ƂƉ��y���x���X����

�y���������z���ƂƉ��y�� [ ����E�� ]![�y���������z���ƂƉ��y�� [ ����E�� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3864%2f9784822813864.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3864%2f9784822813864.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F2,940�~�i��5%���A�������j

�������Љ���{�ł����Љ���Ƃ���A���y�Ƃ̒n�ʂƂ����̂͂��������I�̊Ԃő傫���ς��܂����B�������Љ�����ɂ͂قƂ�Ǔo�ꂵ�Ȃ��������Ԃ̉��y�Ƃ����i�~���l�W���K�[�A�g���o�g�D�[���A�W�����O���[����~���X�g�����Ȃ�ČĂ�Ă����������V���l�����j�́A�哹�|�l�̈��Ƃ��Ĉ����Ă����悤�ł��B�ł��A���ł̓|�s�����[���y�̃~���[�W�V���������̒��ɂ��傢�ɐ����I�Ȏ咣��W�J���Ă�����X����������Ⴂ�܂��B�����悤�Ȃ��Ƃ̓N���V�b�N���y�E�ł��N�����Ă��܂��B�ƌ������A20���I�ɂȂ�A���y�̎��͂𐭎��Ƃ⍑�Ƃ��ӎ�����悤�ɂȂ�A�傢�ɗ��p���悤�Ƃ����i���ł��j�ƌ������ق����������̂�������܂���B�{���͂����20���I�̉��y�Ƃ����̕���ł��B

�u���ƂƉ��y�Ɓ\�\�\�{���Ȃ�ΑΛ�������̂ł͂Ȃ��B�����A��\���I�Ƃ����u�푈�Ɗv���̐��I�v�͑����̉��y�Ƃ����ƂƑΛ�������Ȃ��ǖʂɒǂ����v

�u������̂͑Ë������B������̂͋��������B������̂͑Η�������č��O�֏o���B�����������l�����邵�A���̈����O�ɂ������l������A�̍��r���҂ɂȂ����҂�����v

�������͊F���K���ɐ�������悤�Ɋ撣���Ă�������Ȃ�ł����A���ʂ͈�����݂����ł��ˁB

�{���ɂ́g�����ҁh�ł��邪�䂦�ɖS���������́A�g�����ҁh�ł��邪�䂦�ɕs�{�ӂȂ�����ꍑ�ɖ߂������̂��o�Ă��܂��B�ǂ��炩���U�g�����ҁh�������̂ł��傤���B���́A���̂ǂ�������{���́g�����ҁh�������̂��Ǝv���܂��B���{�ł������g�����h�����ɂȂ��Ă��܂��B�S���������́A�̍��ɖ߂������́A���̂ǂ�������e�ł��邾���̓x�ʂ��������Ɂg�����h�����Ԏ҂����ɂ���ł��傤���B���ʂȁg�����h�͊肢�����ɂ��������̂ł��ˁB

�Ƃ���ŁA�{���Ɏ��グ���Ă��鉹�y�Ƃ����́A�قƂ�ǂ����t�Ƃł��B18���I19���I�̉��y�ƂƂ��Ė��O���c���Ă���̂͂قƂ�ǂ���Ȏ҂ł������̂ɑ��āA20���I�̉��y�ƂƂ��Ė��O���c���Ă���͉̂��t�Ƃ����ł���̂͑�ϖʔ������ۂł���Ǝv���܂��B������݂܂Ŗ��O���c���Ă����ȉƂ����͂قƂ�ǑS�ėD�ꂽ���t�Ƃł͂���܂������A�^���Z�p�̂Ȃ�����A���܂Ŏc��̂͊y�������ł���A�]���Ė��O���c�鉹�y�Ƃƌ�����ȉƂ��肾�����킯�ł��B�������A�^���Z�p�A���邢�͉f��A���W�I�A�e���r�Ƃ��������f�B�A��ʂ��ĉ��t��ɗ���Ȃ��i���Ȃ��j�l�����ɂ����y��͂�����悤�ɂȂ�Ɨl������ς��Ă��܂����悤�ł��B�܁A����Ȃ���ȂŌ��㉹�y���Ă͈̂ꕔ�̂��������̃}�j�A�����ɂȂ��Ă��܂�����ł��傤�˂��B���㉹�y�̍�ȉƂȂ�āA���O��S���m��Ȃ����Ă��Ƃ͂Ȃ��Ă��A��ʓI����Ȃ��ł���˂��B�t�ɁA�哹�|�l�Ƃ݂Ȃ���Ă����������y��t�ł鉹�y�Ɓi�v����Ƀ|�s�����[���y�̃~���[�W�V�������Ă��Ƃł��j�̕����͂邩�ɖ��O���m���Ă��܂���ˁB

�����Ƃ��A���܂ł̓N���V�b�N���y�̕��ƌĂ�Ă���o�b�n�̎���A�o�b�n�̋������C�^���A����Ă�ł����̎�Ƃ��̃M�����̕����͂邩�ɍ����������Ęb������܂��B�����̂���������ɂ͎ォ������ł��ˁB

�Ƃ������ƂŖ{���Ɏ��グ���Ă���̂͑S��������N���V�b�N���y�̊W�҂����ł��B�N���V�b�N���y�D���̐l�ɂƂ��Ă͉������������������ALP�̃��C�i�[�m�[�c�̊J�݂Ƃ͎�̈قȂ������_����`����Ă��܂��B�N���V�b�N���D�Ƃɂ͊y���߂������Ǝv���܂��B���Ђ���ǂ��B

�@

�@

2014�N4��

���R�@�R�I�v�A����@���A�A���@��G�w�u�Εď]���v�Ƃ����h�}�x�V��

�@

![�y���������z�u�Εď]���v�Ƃ����h�} [ ���R�R�I�v ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f2544%2f9784864102544.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f2544%2f9784864102544.jpg%3f_ex%3d80x80) �y���������z�u�Εď]���v�Ƃ����h�} [ ���R�R�I�v ] |

���݁A���{�����̉���TPP�����A�����̍ĉғ��A����ŁA����I�X�v���C�z���Ȃǂ��������Ă��܂��B�����́A2012�N12���̑��I���ł͂��܂葈�_�Ƃ͂Ȃ�܂���ł����B�������A�{���Ɏ����������߂Ă������̂������̂ł��傤���B������Ƃ����c�_�����邱�ƂȂ��A�Ȃ�Ƃȁ[�������ꂿ����������Ȃ�Ȃ��ł��傤���B

����т��ē��{���{�͍��������Ȃ��łǂ����ʂ̕��������Đ������s���ė����̂��B����́A�u���{�͐푈�ɕ������v���炾�A�����āA���̎��������ł����������A�������悤�Ƃ��Ă��邩�炾�A�Ɣ��R����͎w�E���Ă��܂��B

�Ƃ���ŁA���R����OR�i�I�y���[�V�����Y�E���T�[�`�j�Ŕ��m�����Ƃ�ꂽ�͂��ł��BOR���Ă̂̓����`�F�X�^�[���_�i�٘_���������������j�Ȃǂ��甭�B�A����E��풆�ɘA���R�������������������_�ł��BOR�Ƃ́A���G�ȃV�X�e���ɂ�����ӎv�����e�Ղɂ���V�X�e���ł���ƌ�����Ǝv���܂��B�ڋ߂ȗ�ł́A�z�Ԗ��i�ǂ̂悤�Ȍo�H��H��Α�z�ւ̎Ԃ��ł������I�ɓ������邩�j�Ȃǂ̖��Ŏg���܂��B�����͂���͕ς�邵�A�z��ו������ĈႢ�܂��B����ɁA�s���Ă݂���s�݂������A�Ȃ�Ă��Ƃ����Ă���܂��B���X�ƕς��͂��čœK�Ȍo�H�����̓s�x�w�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�܂��AOR�œ����I�Ȃ͍̂œK���Ɩ��ł��Ă��܂����A���̌o�H������I�ɍœK�ł��������ǂ����܂ł͕ۏ��Ă��܂���B�������̏W�z��Ɠ���̉ו��̍œK�o�H���A������\�����l���Ďw������A�Ȃ�Ă��Ƃ͌��݂̋��͂ȃR���s���[�^���g���Ă��s�\�ł��傤���A��p�Ό��ʂ���l����Ζ��Ӗ��ł��B�����ł͂Ȃ��A���Ȃ��Ƃ��x�^�[�ȉ��������ɑ��������邩�̕������ɂ��Ȃ��Ă��܂��B���̂悤�ȉ�@�ł��邱�Ƃ���A���͌o�c�w�ȂǁA���͕��G�ŗ��_�I�Ȑ��������邩�ǂ����킩��Ȃ��ꍇ�Ȃǂɉ��p����Ă����킯�ł��B

���R����̓X�^���t�H�[�h��w��OR�̔��m�����擾����Ă��܂��B���͔��R����̐�����@����OR�I�ȓ������v���v������悤�Ɏv���܂����A���̂悤�Ȏw�E�͓��{�̃}�X���f�B�A���畷�������Ƃ͂���܂���˂��B�ǂ��Ȃ�ł��傤���B

OR�̍l�����������̐����ɓ��Ă͂߂�A���R�����ۂɍs�����i�s�����Ƃ����j����̗��ɂ���Ӑ}��������₷���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���R���ɘ_���I�ɍl����A���{�����܂ł��č��̐�̉��ɂ��邩�̂悤�Ɋ�n���u����Ă���̂͂��������A����Ɋ�n���W�����Ă���̂����������A���Ƃ����Ȃ��ẮA�ƂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�푈�ɕ��������Ƃ���܂Ƃ��ɔF�߂Ȃ��ʁX�ɂƂ��ẮA����Ȃ��ƍl���邱�Ƃ��牘��킵���̂ł��傤���B�������W���C�A���č����A���n���{������Ȃ��Ƃ������킯������܂��B

Wikipedia�ɂ��A�u���{�ɂ����Ă��A����E����������w�����v�w�̐��Ƃ��W�߂����l�̑g�D�����݂����B�㓡���v�ɂ��A���t�ɐ�͌v�Z�����ݒu����A�j���[�M�j�A�̐킢�ɂ����Ă̐�͌��ς���A�����z�u���������Ă���B�������A���t������b�A�����p�@�����@���s�����ہA���̓����Ȃ��Ĕp�~���ꂽ�v�����ł��B�������g���_�ꓞ���������炴���h�ŕЂÂ����Ⴂ�����ȓ����p�@�ł�����ˁA���w�҂̌������ƂȂ����킯�Ȃ��ł���ˁB

��Ϗ�Ȃ����Ƃł����A�{����ǂ�Ŋ������̂́A�����ݐ��E�Ő������������Ă���l�����̃����^���e�B�[���Ă̂́A�����߂̍\�����̂܂܂��Ƃ������Ƃł��B���Ԃ���Ȃ��z�ɂ͕����O�͂��Ȃ��A�������Ƃ��Ȃ��z�̓V�J�g���邩�A���t�ɂ��\�͂��A���ړI�Ȗ\�͂��ӂ���Č������Ƃ�����B���{�����ނ������߂̕����������Ă���Ǝv���Ă��܂������A�č������ē����������݂����ł��ˁB

�}���I�Ȑ��{�ɂƂ��čł��D�܂����Ȃ��̂́A���̂��l���鍑���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�D�܂����̂͐��{�̌������Ƃɖ��ᔻ�ŏ]�������B���{�ɔ�����Ȃ�Ă����Ă̂ق��A����Ȃ͔̂��B���͍����ł͂Ȃ��̂�����A�ǂ��Ȃ��Ă��m�������Ƃ���Ȃ��B

����ȓ��{�ɂȂ��Ă��܂�Ȃ��悤�ɁA�������͎��Ɏc���ꂽ�Ō�̕���A�m���������Đ킨���ł͂���܂��B�l�Ԃ͍l���鈯�Ȃ�ł��B�l���Ȃ��Ȃ����炽���̎G���A�����܂��܂���Ă��̐���������ĂȂ��Ȃ����Ⴂ�܂���B���Ђ���ǂ��B

�O���@�����w�{���͌��@����ȁu���Ēn�ʋ������v�x�n����

�y���������z�{���͌��@����ȁu���Ēn�ʋ������v [ �O������ ]![�y���������z�{���͌��@����ȁu���Ēn�ʋ������v [ �O������ ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0528%2f9784422300528.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0528%2f9784422300528.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,575�~�i�ō��A�������j

�O������͉��ꌧ�o�g�ŁA���݂����ꍑ�ۑ�w�����ŁA�ȑO�͗����V��_���ψ��������߂��W���[�i���X�g�ł����B

���Ēn�ʋ���i�������̂����{���ƃA�����J���O���Ƃ̊Ԃ̑����͋y�ш��S�ۏ����Z���Ɋ�Â��{�y�ы����тɓ��{���ɂ����鍇�O���R���̒n�ʂɊւ��鋦��A�p���������̂�Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan�j��1960�N�ɒ�������Ă��܂��B���e�́A�����������Ă��܂��Ə@�卑�č��͐A���n���{�ʼn�������Ă��ǂ��A�Ƃ�������ł��B�ł�����A���̖�c���u�k�I�X�v���C�́l�z�����̂̓A�����J���{�̊�{���j�ŁA�����W�ɂ���Ƃ͂����A�k���{������l�ǂ�����A�������Ƃ낢���b�ł͂Ȃ��v�A���{�ɂ͕č��ɂ��ꂱ�ꌾ�������͂Ȃ��Ƃ����F���͑S���ȂĐ������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�č��͌_��Љ�ł�����ˁA������ւ�͔����ڂȂ��{���Ă���킯�ł��B�g�ق�A����Ƃ��̐��{�������ƍ��ӂ��Ă��ł���A���X�̂��̂��K�^�K�^������Ȃ���h���Č�����悤�ɂˁB�W�����E�t�H�X�^�[�E�_���X�����̋���̖ړI�́u����ꂪ�]�ސ��̕��͂��A�k���{�����́l�]�ޏꏊ�ɁA�]�ފ��Ԃ������������錠�����m�ۂ��邱�Ɓv�iget the right to station as many troops in Japan as we want where we want and for as long as we want�j�����Č����Ă��邻���ł��B���{�̊�n�𗘗p���錠���ł͂Ȃ��A�ǂ��ł��č��̍D���ȂƂ���Ɋ�n��u���č\��Ȃ��A���Č����Ȃ�ł��B���{�͕č�����͓��������Ƃ��Ɨ������Ƃ����Ȃ���Ă��Ȃ��A�P�Ȃ�A���n������̒n���Ƃ����v���Ă��Ȃ����Ă��Ƃł��B

����TPP�Ɋւ��鋦�c���s���Ă��܂��BTPP�Ɋւ���ő�̖��́A���̓��Ēn�ʋ���ƃ_�u��̂ł͂Ȃ��ł��傤���BTPP�Ƃ͂܂��ɕč��̕č��ɂ��č��̂��߂̒ʏ�����A�u���b�N�o�ςȂ̂ł��B������g���c����h�Ȃ�ď����Ă��������A�č��ɂ͋��c�Ȃ�Ă���C�͂��炳��Ȃ��̂ł��B���{���ق����������Ƃ�����邾���B�č��͎����̂��߂ɂȂ邱�ƂłȂ���A���{�̂��߂ɂ͔���{�A����i�C�t�����t�H�[�N�������A�����ē������Ă͂���܂���B

�ƂĂ��W���C�A���č��ɂ͂��Ȃ�Ȃ��A�Ǝv�����̂ł����A�{���ɂ͉ʊ��ɕč��Ə����������J��L���A�n�ʋ���̂悤�ȕs�����������肳�����h�C�c�A�C���N��t�B���s���̗Ⴊ�������Ă��܂��B���{�ł́A���Ĉ��ۂɊւ�����́g�^�u�[�h�ɂȂ��Ă��܂��Ă���A�܂Ƃ��ȋc�_�����s���Ă��܂���ł����B���ꂾ���ł͂Ȃ��A���{���������͂��̓��{�����{���擪�ɗ����ĕč��̒����������ێ��������̖������ʂ��Ă��܂��Ă���悤�Ɍ����܂��B����Ŗ{���ɗǂ��̂ł��傤���B

������ڂ��ӂ������ƂȂ���������ƒ������A��������ƍl���悤�ł͂���܂��B���Ђ���ǂ��B

�����@���v�w�u���āv�Ƃ������V�x�u�k��

![�y���������z�u���āv�Ƃ������V [ �������v ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5677%2f9784062185677.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5677%2f9784062185677.jpg%3f_ex%3d80x80) �y���������z�u���āv�Ƃ������V [ �������v ] |

��������͌c���`�m��w��w�@�@�w�����ȏC�m�A�W�����Y�E�|�v�L���X��w�������ۖ�茤����w�@�C�m���擾�̂̂��A2003�N�ɖ���}����o�n�����I�������E�̑�c�m�ł�����܂��B���V�C�L���X�^�[�̐Ό��`������Ƃ͗c�t�ɂ���̂��F�B���Ƃ��B���R�Ό��T���Y�E�L�W�e�q�Ƃ��e�����W�̂悤�ł��B

��������́A���g�����A���X�g�ł���Ƃ��Ă��܂��B�s���A��̂����ꂻ�̌�u�a�������эĂѓƗ����ʂ����܂������{�ł����A����́u�c�O�Ȃ���A���{�l�������I��������̂́A���S�Ȃ�S�ʓI���R�Ɨ����A�s���S�Ȃ邻�ꂩ�A�ł͂Ȃ��āA�s���S�Ȃ邻�ꂩ�A�����͐�̌p���̉��ɂ�����ꑮ���A�т����ꂩ�ł���v�Ɗ��j��������M�O�̌��t������͈��p���Ă��܂��B���ꂪ�u���{�I���A���Y���v�̌��_�Ȃ̂������ł��B

�Ƃ���ŁA�ʂ̂Ƃ���Œ�������́A���{�Ń��A���X�g�Ƃ����ƁA�l�I�R���ƍ�������č���A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ��܂��B�������A�l�I�R���̖ʁX������ꂽ�̂́A�͂ɂ��x�z�A�݂����ȋɂ߂ăC�f�I���M�[�I�A�����̂��߂ɂ͉������Ă��ǂ��Ƃ����\�͓I�ȑ��ʂ������o���ꂽ���߂������Ǝv����ł����ǂ��ł��傤���B

���̓��A���Y����ے肵�܂���B�����m�푈���̑���{�鍑�̎w���҂����̂悤�ȋɒ[�Ȑ��_��`�Ȃǂ̂��������v�����݂́A���Ƀ��A���Y�����|�Ƃ��錻����������Ɣc������u�����̐T���v�������Ă����Ƃ�����ł��傤�B�����A���͂����P�Ƀ��A���X�g�ł���Ηǂ��̂��Ƃ͎v���܂���B������ƌ��������������{��̌��������ɁA���g���ڎw�����z�Ƃ������ړI�A�ڕW���Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�{���̑�4�͂Œ���������u������d�v�ȃ|�C���g�́A����̈ӎu�ƍ��ƂƂ��Ėڎw���ڕW���ĔF�����邱�Ƃł��v�Ə����Ă��邮�炢�ł�����A���{�����ƂƂ��Ăǂ̂悤�Ȗ�����ڎw���̂���`���Ȃ��Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͔F�����Ă���̂��Ǝv���܂��B���A�{����ǂ�ł��������ǂ̂悤�ȍ����A�Љ����낤�Ƃ��Ă���̂��͍���͂����肵�܂���B�{���ɂ͂��̂悤�ȍ��Ƃ�ڎw���ׂ����A�Ƃ����c�_�͊m���ɂȂ���Ă��܂��B�����A�����œW�J����Ă���c�_�́A���A���Y����O��Ƃ����n���w�I���͂Ƃ������瓱����鐭���I�I���Ƃ��ėǂ��`����Ă���Ƃ͎v���܂����A���̎Љ�Ŏ����������͍K���ɂȂ��́A�Ƃ����^��ɂ͂����Ƃ������Ă���Ă��܂���B

�m���ɒ�������́A�{���ɐ��荞�܂ꂽ�L�x�ȃf�[�^�Ƃ��̕��͂�����A�ǂ���������Ă��邱�Ƃ͕�����܂��B���A�����ƂƂ��āA���̌��������A���{���ǂ̂悤�ȍ��ɂ������̂��A���{����ǂ�ł����܈�܂т炩�ɂ͂Ȃ�܂���B�����̏��]�Ŏ��グ�����R�R�I�v����i�@�@�@�@�j���A�ǂ����������ЂƂ̗��z���f���A���̗��z�Ɉ���ł��߂Â����߂ɃI�y���[�V�����Y�E���T�[�`�Ƃ������Ƀ��A���Y���I��@��p���Ă���̂Ƃ͑ΏƓI�ȋC�����܂����������ł��傤���B

�ϔO�I�ȕێ�h�������Â��Ă�������A��������̂悤�Ȍ����������Ƃ��Ă�������Ƃ炦�郊�A���X�g�i��������͎��s�j�ς������j�ς����z���Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƌ����Ă��܂��j�̐����Ƃ͋M�d�ȑ��݂ł��傤�B�����炱���A��������ɂ͒P�Ȃ郊�A���X�g�������B�W�����������������ƂɂȂ��Ă������������Ǝv���܂��B�܁A�����Ƃ����̂����Ɍ������`���ł͂Ȃ��ł����ǂˁB

�j�[�A���E�t�@�[�K�\���@�N��S�q��w�����x���m�o��

�@

![�y���������z���� [ �j�[�A���t�@�[�K�\�� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f4395%2f9784492314395.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f4395%2f9784492314395.jpg%3f_ex%3d80x80) �y���������z���� [ �j�[�A���t�@�[�K�\�� ] |

�ق��20�N�قǑO�A�t�����V�X�E�t�N���}�́w���j�̏I����x�ɂ����Đ��m�̎��R�����`�̏��������炩�ɉ̂��グ�܂������A���ł͍��Ɩ����`���ł��钆����GNP���E��2�ʂɂȂ�A��i���ł���č��A�����A���{�Ȃǂ͌����o�ϓI��Ɍ������A�A�b�v�A�b�v���Ă��܂��B

�t�@�[�K�\������́A����́u���Ɓv�Ƃ����V�X�e���̗Ɍ���������̂��A�Ƃ��Ă��܂��B�t�@�[�K�\������́u���Ɓv�Ƃ������x�ɂ�4�̃u���b�N�{�b�N�X������Ƃ��Ă��܂��B����́A�u�����`�v�A�u���{��`�v�A�u�@�̎x�z�v�A�u�s���Љ�v�Ƃ������̂ł��B����炪���܂��āu���Ɓv�Ƃ����@�\�������Ă���̂ł��B�m���ɁA�v��������͂���܂���ˁB�����̃u���b�N�{�b�N�X�́A�����͂���Ȃ�̋@�\���ʂ����Ă����̂ł��傤���A�N���̌o�߂ƂƂ��ɓ����̖ړI�𗣂�A���ȑ��B��ړI�Ƃ���悤�ɂȂ�A�Ȃ�Ă͎̂����٘_�ł��̂�グ���Ƃ���ł��B

���̂悤�Ȉ��z�Ɋׂ�Ȃ��悤�ɂ���ɂ͂ǂ�����Ηǂ��̂��A�Ƃ����̂��{���̃e�[�}�Ƃ�����ł��傤�B

�Ⴆ�A�u�@�̎x�z�v�́u�@���Ƃ̎x�z�v�ɕς���Ă��܂��Ă���Ǝw�E����Ă��܂��B�܂��A�č���O���ɒu�������������ƂɂȂ�ł��傤�B�ł́A���{�̏ꍇ�͂ǂ��ł��傤���B�@���Ƃ̐������Ȃ�����A�Ȃ�Ďw�E���ꂽ���炢�ł�����A�@���Ƃ̎x�z�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B���{�ł͂���ɑ����Ċ������x�z���Ă��܂��B�ł�����A���{�ƕč��ł͎���Ⴄ�A�Ƃ������܂��B�ł��A���̌��ʂ͂ƌ����A�����悤�Ȃ���ł��傤�B�\�ʓI�ȁu�@�̎x�z�v�͕ۂ���Ă��܂����A�@�̐��_�͌ڂ݂��邱�Ƃ�����܂���B

�ł́A���̂悤�Ȃ��Ƃ͗��j�㏉�߂ċN���������ԂȂ̂ł��傤���B�c�O�Ȃ���A���͂����͎v���܂���B���݂܂ł̗��j�̒��ŁA�v���ɂ���Ėłт����Ƃ����{�͂���������ł��傤�B�ʂ̎���͂���ł��傤���A�����ɂ͋��ʂ�����̂�����܂��B�Ⴆ�t�����X�v�����N�����ꂽ�u���{�����̃t�����X�A���V�A�v�����N�����ꂽ���}�m�t���̃��V�A�A���Y�v�����N�����ꂽ�����̒����B��������x�z���鑤�����s�E�����A�l���ɂ���ėe�Ղ��R�|����Ă��܂��܂����B��̂ɂ����āA�R���Ȃǂ������Ă���̂͐��{�ł�����A��قǖ��\�Ȑ����łȂ���A�ȒP�ɓ|�����悤�Ȃ��Ƃ͂��蓾�܂���B�����Ȃ͊ȒP�ɒ������ꂿ�Ⴂ�܂��B����Ȃ̂Ɋv�����N������������A���Ă��Ƃ́A�A�z�Ȑ����ƂƊԔ����Ȗ�l���肾�����A���Ă��Ƃł��傤�B�u���͕͂��s����A�ꐧ�I���͓͂O��I�ɕ��s����v���Č������̂�19���I�̃C�M���X�̐����Ƃ������ł����A���{����u����镽�Ƃ͋v�����炸�v�������悤�ȈӖ��ł��傤���B�����̂��ς��ʐ^���̂悤�ł��ˁB

�@

�@

2014�N3��

�y���������z�푈�Ƃ������� [ �������� ]![�y���������z�푈�Ƃ������� [ �������� ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f2616%2f9784006032616.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f2616%2f9784006032616.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F1,491�~�i�ō��A�������j

�{���͐�㐢��ł��鐅�����u�ߍ��ȃt�B���s����������ՓI�ɐ��҂��A���͓��{�����@�́u���a�I�������v�����̂��߂ɐ��������ڋv�c�h���v����̐푈�̌���O��I�Ȏ����T������ɃC���^�r���[�����L�^�ł��B1987�N�ɏo�ł��ꂽ���̂��A2013�N��g���㕶�ɂɉ��߂Ď��^���ꂽ���̂ł��B

�t�B���s������������ɉՍ��ł��������́A������ɂ�������{�R�̎��Ґ��i�����҂ł͂���܂���j���u���C�R���킹��49��8600���i8��15���ȍ~�̐�v��12000�����ӂ��ށj�v�ɒB���Ă���A�u������w�����x�\�\�\�l�Ԃ��@�B�����݂����ɂ݂邱�̕\���͌����Ȃ̂ł����\�\�\�Ƃ����_����݂�A�䓇�i�t�B���s���j���ʍ��̑S�Q�����͂�63��0967���i���R50��3606���A�C�R12��7361���j�ł�����A�����79���ɂ��B���܂��v�Ƃ����v�c����̔�����������������܂��B

�������n��ł����������R����ɂ͑P�킵�����{�R���A���|�I�ȕ��ʂ��ւ�ČR�ɂ͒ʗp�����A�u���̑̌��������\�����́A�܂��ɔM���u���̕ǁv�i�������瓦�������ΓG�O���S�߁A�R���߂ŁA���{�R�ɂ���ĎE�����j�ɂ���Ĉ͂�ꂽ�u�j�E��v�������v�̂ł��B�u���n���w�����i�R���叫����юQ�d�����j�́A�V�c�ɒ����Ȃ��Ɖ��m���̂��Ƃ��A��\���̏����̐��������V�c�̖��߂��d�āA���������̉쎀�ƕa���ɖڂ��Ԃ��Ă����v�̂ł��B���̗̂_�ꍂ���R���叫�ł͂���܂����A�ߗ����e���Łu�����̂₹�����A���Ɣ炾���̑̂Ƃ͑ΏƓI�ŁA�ہX�Ƒ����āA�o���̓��X����̊i�����Ă����v�����ł��B

�ߗ����e���Ɏ��e���ꂽ�������Z�����́A���������{���̕��Q������Ă��������ł��B������A�u�����c�̍�����v�̙Z�ʛ������͎����̓��ԕ��ɐH�Ƃ��^���Ď��������H�ׁA���̓��ԕ����쎀�v�������Ƃ��A�u�u�����i���̂܂ܑS���W���v�̖��߂œ_�Ă�_��̑�����炳��Ă���ԂɁA�����炪�����̏����i��������A�Ă�H����D���ĕ��������̂܂ܒu������ɂ��ē��������v�Ƃ��A�u�g�����т͂����ŁA�X�y�C�����̍��ȓ@��Œ��Ԃ����M�̗�����H�ׂāA�E�C�X�L�[���������Ă���Ǘ������ɉ�B�x���Q�b�g���Ŏ������J��L�����A�u�a���݁v�ő����̕���������ł���܂��ɂ��̍Œ��ł���B���т͕��������Ă��āA�u�Ԃ����a���Ă�낤���v�Ǝv�����v�Ƃ��A�퓬���̕��m�������u���ČR���������̓G�O���S�i�u���R�i�ߕ��́A�ł��邾���G�P�̂Ȃ����S�ȏꏊ�ŁA���ĎO�R���w�����Ȃ���Ȃ�܂���v�Ȃ�Ă����Ԃ��Ă��������ł��j�����Ƃ��A�u�s���s���̕������A������A���łɁu�펀�v�̎葱�������Ă��܂�������A�u����̐����㍢��v�Ƃ������ƂŁA���̕������ˎE���������������v�Ȃ�ăG�s�\�[�h���{���ɂ��o�Ă��܂����A�܂��A���܂�Ă����R��������܂���ˁB���̌��ʂƂ��āu�����������Z���^���J���ƒJ��֓˂��������ԕ��v�������Ȃ�Ęb���o�Ă��܂��B

�R�l���m�ł�������ȂƂ�ł��Ȃ��A�l�������ǂ���ł͂Ȃ����������Ă����̂ł�����A���{�l�ł���R�l�⌻�n�Z���ɑ��Ăǂ�Ȏ戵�A�Ώ������Ă����̂��e�Ղɑz�������܂���ˁB�u�܂��ɍŒ�̌R���v�������킯�ł��B�v�c����ɂƂ��Đ푈�Ƃ́A�u�����嗤�ł́A���{�R�Ƃ����u�E�C�E�j��W�c�v���������O�ɑ��āA�E�Q�A�j��A���D���ق����܂܂ɂ����B�����Ă�����A�u�哌���V�������݁v���Ƃ��u���h��F�v�ȂǁA�������O���炷��ΐ��ɏ���ȗ��������Đ��������Ă����v���̂������̂ł��B

�{���Ɂu�R���̓����Nj���Ƃ́A����܂ł̒m���⋳�{���u���v���āA�Ȃ�ł������s�����@�B�I�ɍs���l�Ԃɉ��������ł������Ƃ�����v�Ə����Ă���܂����A���͂���A�ߑ�I�ȌR���ɂ����鋳��ړI�ł���A���R�Ƃ��č��ړI�i�l�E���j�𐋍s���镺�����琬���邽�߂ɂ͑�ύ����I�ȋ���ł������̂�������܂���B������ւ�́A�{���]�ł����Љ���f�[���E�O���X�}���w�푈�ɂ�����u�l�E���v�̐S���w�x�ɏڂ���������Ă���܂��B�v�c����́A�����̓�������́u�펞�ɖ��ɗ����Ȃ��B�����ƕ���������I�ɍs���ł���悤�ɂ���ׂ����v�Ȃ�Ď����̓��Ă������������ł����A�����̕��퉻�͗m�̓������킸�Njy���ꂽ�悤�ł��B�푈�̐��s�Ȃ�Ă��̂������I�ɍl����ƁA���ɔ�l�ԓI�Ȍ��_�Ɏ���悤�ł��B�܁A���{�R�̏ꍇ�A�����ƍl���Ă���Ă������ǂ����͉���������ł����B

���͑O�X������{�̌R���ɂ̓��W�X�e�B�b�N�X�̌y���A���M�I�Ȑ��_��`�A�����蛂Ȋ�����`�A�ɒ[�ȋ�����`�A��̎҂͐ӔC�����Ȃ��A��]�I�ϑ��݂̂�M���q�ϓI�ȁi�s���ȁj���͖�������A�ȂǁA���݂̓��{�Љ�邢�͊�Ƃɂ��ʂ���a�����[�I�ɕ\��Ă���Ǝv���Ă��܂����B�������A���̂悤�ȕa�������{���L�̂��̂ł��邩�ǂ����Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�����̓����͗m�̓������킸�A�i�C�̈�����ƂƂ��A���������ȌR���Ƃ��A�v�����N�����ꂿ�Ⴄ�悤�ȕ��s���������Ȃǂɋ��ʂ��Ă݂�����̂Ȃ̂ł��B

���͂���ȑg�D�͕����Ă���A�Ǝv���Ă��ȒP�ɂ͓����o���Ȃ����Ƃł��B����̓R���v���C�A���X�ᔽ���������ꍇ�ł������B�吺�ŊO�Ɍ������ċ�������肷��ƁA���ƂłƂ�ł��Ȃ������ؕԂ���H�����肵�܂��B���Ⴀ�A�ǂ�����悢�̂��B�c�O�Ȃ��玄������������������Ă��܂���B�ł��A�������Ƃ͈����A�ƔF�߁A����A���┼���ł����P���Ȃ����Ƃɂ͑O�ɐi�߂܂���B�ǂ�����悢���A�F�ōl���悤�ł͂���܂��B

�������l��������ꂽ����ł����B���Ђ���ǂ��B

�����@�ꗘ�w���{�^���[�_�[�͂Ȃ����s����̂��x���Y�t�H

�y���������z���{�^���[�_�[�͂Ȃ����s����̂� [ �����ꗘ ]![�y���������z���{�^���[�_�[�͂Ȃ����s����̂� [ �����ꗘ ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8805%2f9784166608805.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8805%2f9784166608805.jpg%3f_ex%3d80x80)

���i�F819�~�i�ō��A�������j

�u����̓S�^�S�^���邾���ŁA���߂�ׂ����Ƃ����܂�Ȃ��B�Ƃ��ɂ́u���܂鐭����������v�ȂǂƘ��ꂷ��ꍇ������܂����A���̂Ƃ��͖��ӂ�S���������Ă���v

�u���̓��{�ɂ���Ƃ������[�_�[�����Ȃ��̂́A���{�l���̂��̂����Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B�����̃��x���ɂӂ��킵�����[�_�[�������ĂȂ��A�Ƃ����̂����j�̌����ł��邩��ł��v����A�茵�����B

��������͓��{�̗��j�ɂ͓�̑傫�ȓ]���_���������Ǝw�E���Ă��܂��B����́A�u�퍑����v�Ɓu�����ېV�v�ł��B�����āA���݂̍����͐퍑����^�ł���Ɗ��j���Ă��܂��B

�퍑�����������ǂ̂悤�ɐ푈��키���ɂđ傢�Ɋw�����ł��B���̎����ȏ��ɂ����̂��w���q�x�Ƃ��w�Z��E�O���x�Ƃ����������͏t�H����̕����ł��B���������͉̂��ƋI���O500�N����Ƃ��B������2500�N���O�ɒ����l�͐헪�Ƃ��푈�ɂ����郊�[�_�[�Ƃ͂ǂ�����ׂ����A�Ȃ�Ă��Ƃ��l���Ă�����ł��˂��B

���{�̌R���ɂ̓��W�X�e�B�b�N�X�̌y���A���M�I�Ȑ��_��`�A�����蛂Ȋ�����`�A�ɒ[�ȋ�����`�A��̎҂͐ӔC�����Ȃ��A��]�I�ϑ��݂̂�M���q�ϓI�ȁi�s���ȁj���͖�������A�Ȃǂ͖{���ɂ������ɏo�Ă��܂��B�n���[�C�́u���{�l�Ƃ�����͈�܂������ƁA���Ȃ炸���Ȃ����Ƃ��J��Ԃ��B�����Ă܂����{�l�͂ЂƐ�I���Ƃ��������g���āA���O��I�Ɋg�傷�邱�Ƃ͂Ȃ�����A���Ƃ��������炢�͂�����ł��A����Ă�K�v�͂Ȃ��B�Ō�ɂ͕K�����Ă�v�ƌ����Ă��������ł��BᛂɐG�邮�炢�������˂Ă���Ƃ͎v���܂����A���{�l�����āu�Ō�ɂ́v�Ƃ͎v���Ă�����ł��B�����������邱�Ƃ͂���܂���ł������ǁB

�������A�O���ł��������Ƃ���A����͉������{�l�ɂ���������a���ł͂���܂���B�A�����J�����āA�x�g�i���푈�̓D���ɂ͂܂����Ƃ��A�C���N�U���ɂ̂߂肱�Ƃ��A��͂蓯���悤�ȗ͊w�������Ă����͂��ł��B�A�����J���O�����łтĂ��Ȃ��̂́A����{�鍑�Ƃ͋t�ɍU�߂����肪��������������ɂ����܂���B